Cos’è l’enteropatia cronica del gatto? Il termine enteropatia cronica viene utilizzato per descrivere un gruppo di patologie di natura infiammatoria che colpiscono il tratto gastrointestinale del gatto causando sintomi ricorrenti (solitamente di durata superiore ai 21 giorni) di tipologia e gravità variabile. Le enteropatie croniche del gatto vengono ulteriormente classificate in base alla natura della infiammazione intestinale e della risposta a trial terapeutici diversi in: Enteropatia cronica dieto-responsiva Enteropatia cronica responsiva a farmaci immunosoppressivi (anche nota come IBD dall’Inglese inflammatory bowel disease) e Linfoma intestinale a piccole cellule o di basso grado (un tumore di basso grado molto prevalente nel gatto) Quanto comune è l’enteropatia cronica del gatto? Non esistono dati epidemiologici affidabili sulla prevalenza della enteropatia cronica del gatto. Nonostante questo si è assistito a un graduale aumento di casi nell’ultimo decennio per cui la sindrome viene considerata la causa più comune di sintomi gastrointestinali ricorrenti nel gatto adulto. Cosa causa la enteropatia cronica del gatto? La causa esatta della enteropatia cronica del gatto non è nota, tuttavia si sospetta che la patogenesi sia multifattoriale. Ovvero la patologia si instaura per la compresenza e interazione di diversi fattori causali che contribuiscono in maniera più o meno significativa nelle diverse forme di enteropatia cronica. I fattori causali potenzialmente responsabili della enteropatia cronica del gatto includono: Predisposizione genetica Alterazione della flora intestinale (disbiosi) Alterazione del sistema immunitario intestinale (sia la branca acquisita che quella innata) Fattori cosiddetti ambientali tra i quali si annoverano la dieta (sia la quantità che la qualità dei macronutrienti come proteine, grassi, carboidrati e fibra) e farmaci (come antibiotici, anti-infiammatori e gastroprotettori) Esiste una predisposizione di razza, sesso o età nella enteropatia cronica del gatto? Non esiste predisposizione nota di razza, sesso o età nella enteropatia cronica felina. Detto questo, la forma dieto-responsiva della patologia tende a interessare gatti giovani e adulti mentre l’IBD e il linfoma a piccole cellule colpiscono più frequentemente gatti di mezza età o geriatrici. Quali sono i segni clinici tipici della enteropatia cronica del gatto? Il quadro sintomatico di un gatto con enteropatia cronica dipenderà dalla gravità e dallo durata della patologia. I segni clinici più comunemente riportati (in ordine decrescente di frequenza) sono: Perdita di peso corporeo Vomito (di bile o cibo) Diminuzione o perdita completa di appetito (disoressia o anoressia) Diarrea I segni clinici sopracitati non sono specifici della enteropatia cronica felina ma sono comuni ad altri disturbi del tratto digerente del gatto così come patologie del fegato o del pancreas. Pertanto una tale sintomatologia od anche solo il dimagrimento o la scarsa condizione corporea e muscolare devono far preoccupare e spingere a consultare il più presto possibile in proprio veterinario di fiducia, il quale potrebbe dover intraprendere un iter diagnostico volto a identificare la causa dei sintomi e valutare la presenza di patologie concomitanti. Quali sono le indagini da effettuare in un gatto con sospetta enteropatia cronica? Nel caso il gatto presenti sintomi gastrointestinali cronici è necessario un iter diagnostico iniziale volto a escludere altre patologie intestinali possibilmente responsabili dei sintomi (confermando ulteriormente il sospetto di enteropatia cronica), valutare la presenza di patologie concomitanti e identificare la presenza di complicazioni secondarie alla enteropatia cronica. L’iter diagnostico include esami di laboratorio di base (su sangue, urine e feci), esami specifici di funzionalità del pancreas e del piccolo intestino (come il dosaggio delle lipasi pancreatiche sieriche, del TLI sierico e dell’acido folico e della cobalamina sierici) e diagnostica per immagini addominale come l’esame ecografico addominale. Si ricorda che queste indagini non permetteranno di eseguire di una diagnosi definitiva di enteropatia cronica ma di aumentare il sospetto diagnostico della patologia, identificare la presenza di complicazioni della patologia (come ad esempio carenze vitaminiche, anemia cronica, malnutrizione) e valutare la presenza di patologie concomitanti (come malattie infiammatorie di fegato e pancreas, insufficienza renale o ipertiroidismo) in parte responsabili dei sintomi presentati dal gatto. Queste indagini inoltre permetteranno di capire la gravità del quadro clinico e determinare la necessità di iniziare terapie sintomatiche prima di procedere con la diagnosi definitiva. Quali sono le alterazioni ecografiche riscontrabili in corso di enteropatia cronica del gatto? L’esame ecografico addominale è fondamentale nell’approccio diagnostico al gatto con sospetta enteropatia cronica. Questo esame permette valutare lo spessore totale e dei diversi strati della parete intestinale (dall’interno verso l’esterno: mucosa, sottomucosa, muscolare e sierosa) sia dell’intestino tenue che del grosso intestino (Fig.1). Inoltre permette di valutare le dimensioni e architettura degli organi annessi al tratto digerente (fegato, vie biliari e pancreas) così come di valutare forma, dimensioni e architettura dei linfonodi mesenterici (organi linfatici che drenano l’intestino e gli organi addominali). In corso di enteropatia cronica i rilievi dell’esame ecografico dipenderanno dalla gravità e durata della enteropatia e dalla presenza di malattie concomitanti. I rilievi più comuni includono l’ispessimento diffuso (più o meno significativo) della parete intestinale con maggior interessamento dello strato mucosale e muscolare), con o senza perdita della normale stratificazione (Fig. 2), e l’aumento di volume dei linfonodi tributari. E’ importante sottolineare che l’esame ecografico non permette di distinguere tra i vari tipi eziologici di enteropatia del gatto (dieto-responsivo, IBD, linfoma a piccole cellule) in quanto spesso i rilievi ecografici sono sovrapponibili. Inoltre, l’assenza di alterazioni ecografiche non esclude la presenza di enteropatia cronica. Pertanto, l’esame ecografico non va considerato un test diagnostico definitivo ma piuttosto un supporto al sospetto clinico della patologia. Fig. 1 - Immagine ecografica di un ansa intestinale di un gatto sano. Si riconoscono i 4 strati della parete intestinale a partire dall’interfaccia tra l’interno dell’intestino e lo strato della mucosa (linea blu), strato della mucosa (linea gialla), strato della sottomucosa (linea rossa), strato muscolare (linea verde) e strato della sierosa (linea arancione).Fig. 2 - Immagine ecografica di una ansa del piccolo intestino in un gatto affetto enteropatia cronica (precisamente da IBD). Si nota l'aumento lieve dello spessore dello strato muscolare (+1) e dello strato mucosale (+). E’ ancora possibile distinguere uno dall’altro i quattro strati della parete intestinale.E’ possibile avere una diagnosi definitiva di enteropatia cronica del gatto? Il Medico Veterinario potrà voler effettuare una biopsia intestinale poichè il gold standard diagnostico per la diagnosi di enteropatia cronica del gatto e per l’identificazione del tipo causale è l’esame istopatologico su tessuto intestinale. Questo permetterà di valutare la presenza di alterazioni strutturali dei vari strati della parete intestinale in grado di causare i sintomi oltre che la natura, gravità e estensione dell’infiltrato infiammatorio che permetterà di distinguere le forme infiammatorie (enteropatia dieto-responsiva e IBD) da quelle tumorali (linfoma a piccole cellule) di enteropatia cronica. In casi equivoci, dove la distinzione tra forma infiammatoria o tumorale della patologia non è chiara, sarà inoltre possibile effettuare sul tessuto bioptico prelevato delle indagini aggiuntive come l’immunoistochimica o la PARR (un test di biologia molecolare). Come vengono raccolte le biopsie intestinali necessarie per la diagnosi istopatologica di enteropatia cronica del gatto? Vi sono due metodi principali di raccolta delle biopsie intestinali Endoscopia-guidato: consiste nell’utilizzo di uno strumento tubulare flessibile contente una video camera e un canale di lavoro interno che permette di visualizzare l’interno del tratto digerente (tipicamente stomaco, duodeno, ileo e colon) e campionare attraverso una pinza flessibile le aree della mucosa intestinale alterate. I vantaggi di questa metodica consistono nella limitata invasività, nella possibilità di effettuare multiple biopsie con l’ausilio visivo dell’operatore e nella velocità di recupero dalla procedura. I limiti consistono nella ridotta dimensione e superficialità delle biopsie (gli strati) e nella difficoltà di esaminare e campionare tratti del tubo digerente non o difficilmente raggiungibili come il digiuno e l’ileo (spesso interessati dal linfoma a piccole cellule). Chirurgiche (anche dette a tutto spessore): per ottenere le biopsie, il gatto viene sottoposto a una chirurgia esplorativa dell’addome (laparotomia o celiotomia) per poi identificare anse intestinali di interesse ed effettuare delle biopsie cosiddette a tutto spessore che coinvolgono cioè tutti gli strati della parete intestinale. Questo metodo è ovviamente più invasivo e comporta dei rischi post-procedurali anche se rari come la deiscenza della sutura intestinale e l’insorgenza di peritonite settica o infezione della sutura addominale. I vantaggi di questa tecnica riguardano la qualità del tessuto bioptico raccolto (che permette di valutare anche strati più profondi della parete intestinale (non accessibili endoscopicamente) e la possibilità di campionare tratti del piccolo intestino, come il digiuno o l’ileo, non sempre raggiungibili endoscopicamente. Un altro vantaggio di questa metodica è quello di permettere il campionamento in sede di esplorazione chirurgica anche di organi limitrofi come fegato e pancreas (che possono essere coinvolti dal processo patologico intestinale) o dei linfonodi addominali tributari (che permette di valutare l’estensione e la natura della enteropatia cronica). Il Medico Veterinario sceglierà il metodo di campionamento intestinale più consono al caso specifico. Qual è la prognosi dell’enteropatia cronica del gatto? La prognosi dell’enteropatia cronica nel gatto dipenderà dalla tipologia di enteropatia (infiammatoria oppure tumorale), dalla durata e gravità della malattia e delle alterazioni istologiche intestinali e della presenza o meno di complicazioni o malattie concomitanti in grado di influenzare negativamente la qualità di vita del gatto. Generalmente la prognosi con l’enteropatia cronica felina nel lungo termine è buona ma migliore nel caso della enteropatia dieto-responsiva e della IBD rispetto al linfoma alimentare a piccole cellule. Un importante fattore prognostico è rappresentato dall’ottenimento o meno della remissione clinica una volta instaurata la terapia medica.“Med. Vet., Diplomato ACVIM, Diplomato ECVIM-CA, MRCVS, EBVS® - Specialist in Small Animal Internal Medicine”Dr. Fabio ProcoliAutore #sppb-addon-1719818877863 { box-shadow: 0 0 0 0 #ffffff; margin:0px 0px 30px 0px;} @media (min-width: 768px) and (max-width: 991px) {#sppb-addon-1719818877863 {margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 20px;margin-left: 0px;}}@media (max-width: 767px) {#sppb-addon-1719818877863 {margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 10px;margin-left: 0px;}}#sppb-addon-1719818877863 img{}#sppb-addon-1719818877864 { box-shadow: 0 0 0 0 #ffffff; margin:0px 0px 30px 0px;} @media (min-width: 768px) and (max-width: 991px) {#sppb-addon-1719818877864 {margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 20px;margin-left: 0px;}}@media (max-width: 767px) {#sppb-addon-1719818877864 {margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 10px;margin-left: 0px;}}#sppb-addon-1719818877864 img{}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}

Cos’è la colecistite acuta? La colecistite è una patologia infiammatoria a carico della colecisti (cistifellea), un piccolo organo muscolare saccato annesso al fegato e deputato alla raccolta della bile che viene poi rilasciata nel piccolo intestino per facilitare la digestione soprattutto dei grassi assunti con l’alimento. Le cause di colecistite nel cane e nel gatto sono molteplici e in base alla durata della malattia la colecistite viene classificata in acuta (rapida insorgenza) o cronica (insorgenza superiore ai 21 giorni).Quali sono le cause di colecistite acuta? La causa più comune di colecistite nel cane e nel gatto è rappresentata da una infezione batterica. Questa può avvenire per invasione delle vie biliari da parte di batteri residenti nel tratto digerente (enterobatteri) o in alternativa può essere causata dalla traslocazione di batteri attraverso il sangue (via ematogena) a partire da un focolaio settico situato in un altro distretto corporeo. Esistono dei fattori predisponenti l’insorgenza di colecistite acuta nel cane e nel gatto? Diversi sono i fattori che possono predisporre all’insorgenza di colecistite sia intrinseci che estrinseci alla cistifellea. Questi includono tumori delle vie biliari, stasi biliare (rallentamento al flusso di bile), formazioni di calcoli in cistifellea (colecistolitiasi) e mucocele biliare (eccessiva formazione e sedimentazione di muco all’interno della cistifellea). Tali condizioni possono creare uno stimolo infiammatorio persistente e indurre la formazione di un ambiente favorevole alla crescita e sopravvivenza batterica. Quali sono i segni clinici di un cane o un gatto affetto da colecistite acuta? Nella fase iniziale, la colecistite può avere un andamento subdolo per cui i nostri animali non manifestano particolari sintomi clinici. Nella fase conclamata della malattia i sintomi più frequentemente riportati nel cane e nel gatto sono: abbattimento/letargia disoressia/anoressia (diminuzione/perdita totale dell’appetito) vomito dolore addominale febbre ittero (colorazione giallastra della cute, delle sclere e delle mucose orali) Come si fa diagnosi di colecistite? Il sospetto di colecistite viene solitamente posto in presenza di sintomi clinici (come quelli precedentemente descritti) ed anche in presenza di alterazioni degli esami ematologici che possono riflettere un disturbo epatobiliare come ad esempio l’aumento degli enzimi epatici (ALT, ALP e GGT) con o senza l’aumento della bilirubina sierica (il pigmento che può dare la colorazione giallastra di cute e mucose ovvero l’ittero). Anche l’esame emocromocitometrico può fornire ulteriori indicazioni di infiammazione acuta o di infezione. Una volta riscontrato il sospetto di una patologia epatobiliare, il metodo diagnostico più utile per supportare ulteriormente la diagnosi di colecistite è l’ecografia addominale. Questa permette di valutare le dimensioni della cistifellea oltre che lo spessore della parete e il suo contenuto. I reperti più comuni in corso di colecistite sono l’ispessimento e l’irregolarità della parete della cistifellea, la presenza di sedimento biliare in sospensione o adeso alla parete, la presenza di calcoli (Fig.1), la reattività dei tessuti e del grasso circostanti oltre che l’aumento di volume dei linfonodi tributari. Talvolta, seppur raramente, per una valutazione più accurata delle vie biliari può essere indicata una diagnostica per immagini di secondo livello come la TAC con mezzo di contrasto. Una volta riscontrata l’alterazione della cistifellea, è possibile confermare la presenza di una causa batterica della colecistite attraverso il prelievo e l’esame citologico e colturale della bile. Studi recenti sia nel cane che nel gatto dimostrano che nel 60% circa dei casi si riscontra la presenza di batteri nella bile. Le specie più comunemente isolate sono tutte di origine intestinale come Escherichia coil, Enteroccoccus Clostridium e Streptococcus. Fig. 1 - Immagine ecografica in un cane con colecistite batterica. Si noti la parete della cistifellea ispessita (*) e la presenza di materiale disomogeneo (**) in sospensione oltre che di un calcolo (***) all’interno della colecistiQuali sono le complicazioni della colecistite acuta? Una delle complicazioni più serie, seppure rara, della colecistite è la rottura della cistifellea con l’insorgenza di una peritonite biliare. La rottura può avvenire in caso di sovradistensione della cistifellea secondaria a ostruzione delle vie biliari extra-epatiche o per la necrosi (degenerazione) della parete della cistifellea (colecistite necrotizzante). La diagnosi di peritonite biliare viene effettuata valutando i sintomi clinici (dolore addominale) e riscontrando ecograficamente segni di perforazione della parete (Fig. 2) quali liquido attorno alla cistifellea, reattività del grasso circostante e presenza di versamento libero in addome. Se campionato il liquido avrebbe il colore giallo-brunastro tipico della bile. La peritonite biliare rappresenta un’emergenza chirurgica per cui sarà necessaria l’asportazione della cistifellea (colecistectomia d’urgenza). Fig. 2 - Colecisti gravemente sovradistesa in un cane con colecistite batterica. Si noti l’ispessimento della parete con aspetto disomogeneo con sospetta perforazione della parete (*). Cos’è la colecistite enfisematosa? La colecistite enfisematosa rappresenta un’altra complicazione della colecistite batterica causata dalla produzione di gas da parte dei batteri. Il gas può accumularsi nello spessore della parete, all’interno dell’organo o nei tessuti circostanti. I segni clinici e gli esami di laboratorio sono sovrapponibili alla colecistite acuta, mentre ecograficamente si riscontra la presenza di un’opacità gassosa all’interno o nella parete della cistifellea. Qual è la prognosi della colecistite acuta nel cane e nel gatto? La prognosi della colecistite acuta dipenderà dalla gravità della patologia e dall’insorgenza delle complicazioni sopracitate. Se tempestivamente identificata e trattata la colecistite può andare in remissione completa. Talvolta saranno necessari monitoraggi seriali nel tempo per verificare che non si sviluppi una colecistite cronica o che non si verifichino complicazioni non presenti al momento della diagnosi. “Med. Vet., Diplomato ACVIM, Diplomato ECVIM-CA, MRCVS, EBVS® - Specialist in Small Animal Internal Medicine”Dr. Fabio ProcoliAutore #sppb-addon-1719818877863 { box-shadow: 0 0 0 0 #ffffff; margin:0px 0px 30px 0px;} @media (min-width: 768px) and (max-width: 991px) {#sppb-addon-1719818877863 {margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 20px;margin-left: 0px;}}@media (max-width: 767px) {#sppb-addon-1719818877863 {margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 10px;margin-left: 0px;}}#sppb-addon-1719818877863 img{}#sppb-addon-1719818877864 { box-shadow: 0 0 0 0 #ffffff; margin:0px 0px 30px 0px;} @media (min-width: 768px) and (max-width: 991px) {#sppb-addon-1719818877864 {margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 20px;margin-left: 0px;}}@media (max-width: 767px) {#sppb-addon-1719818877864 {margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 10px;margin-left: 0px;}}#sppb-addon-1719818877864 img{}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}

Luci, colori, festeggiamenti e fuochi artificiali. Questo e molto altro è il nostro modo di festeggiare il nuovo anno che arriva. Questo, però, se per noi è festa può diventare una vera tortura per un cane così come per molti gatti ed altri animali. In molte città accade spesso che il bilancio del primo giorno dell’anno sia tragico per quei cani che vivono all’esterno, nei giardini o in campagna perché moltissimi di loro vivono con terrore la notte di capodanno e i fuochi artificiali che illuminano il cielo ma, soprattutto, producono rumori violentissimi. La fonofobia è un problema diffusissimo nei cani ed è facile immaginare il perché se si considera che il cane ha una grande sensibilità acustica e visiva. La notte di capodanno, trovandosi da solo nel pieno di una super-stimolazione sensoriale, fatta di luci abbaglianti e rumori fortissimi, un cane può avere moltissima paura, fino ad arrivare ad un vero e proprio attacco di panico. I soggetti che soffrono di questo problema, quindi, possono manifestarlo a diversi livelli di gravità. Ci sono cani che hanno semplicemente paura durante i fuochi artificiali e la manifestano cercando il contatto fisico, sobbalzano quando sentono i botti, seguono in casa oppure cercano un rifugio negli angoli più appartati dell’abitazione. Altri cani, invece, tremano, cercano una via di fuga o si muovono incessantemente ansimando, possono addirittura ferirsi graffiando contro le porte o un muro, possono avere scialorrea o attacchi di dissenteria. Infine, ci sono quei soggetti che perdono letteralmente il controllo di sé, in preda ad un vero attacco di panico, quelli che più rischiano la vita, inconsapevoli di ciò che fanno e che rischiano di finire investiti se riescono a scappare o di lanciarsi da una finestra se malauguratamente la trovano aperta. È importantissimo, quindi, prestare attenzione al cane quando si nota che soffre di questa paura, magari palesata durante un temporale o ai primi piccoli botti nei giorni che precedono le feste. Cosa fare per aiutarli? Agire preventivamente può essere letteralmente vitale per l’animale. Per quei cani che solitamente vivono in giardino, sarà necessario trovare una collocazione sicura. Le cronache raccontano di numerosi animali morti investiti nella notte di capodanno, perché stavano vagando disorientati nel traffico e nel frastuono dei festeggiamenti. Questi cani dovrebbero essere abituati già qualche giorno prima ad entrare in casa, così da poterli mettere al sicuro nelle sere centrali delle festività, quando tra le prove e i festeggiamenti si sentiranno gli spari. In questo modo potranno essere collocati in un ambiente sicuro, in casa, scegliendo una stanza quanto più possibile isolata e si eviterà che rischino la vita presi dalla fortissima paura. Per attenuare la paura anche degli animali che vivono all’interno delle nostre abitazioni è possibile fare qualcosa. L’isolamento acustico e visivo è determinante per attenuare il terrore che possono provare questi cani, perciò dovremmo scegliere di adibire per loro una stanza senza finestre, o dove si possano chiudere bene vetri e tapparelle, cercando di creare un ambiente confortevole per loro. Possiamo mettere della musica di sottofondo per attenuare i rumori esterni, questo aiuterà l’animale a ridurre l’iper-vigilanza rispetto a quanto accade all’esterno, predisponendolo meglio ad accogliere il nostro aiuto. Un altro aiuto importante sarà il nostro atteggiamento rispetto al cane e a quanto accade fuori casa. Innanzitutto il cane dovrà sentirsi accolto, fisicamente in casa ma anche rispetto a ciò che prova. Mostrarsi indifferenti o, peggio, sgridarlo non farà che peggiorare le cose. Un cane spaventato, infatti, esattamente come noi, ha bisogno di sentire che può fare conto sulle persone che rappresentano per lui un punto di riferimento. Nel momento della paura avere qualcuno accanto che può aiutarlo è fondamentale. La paura è un’emozione vitale nelle situazioni che mettono in pericolo la vita e un cane che ha paura dei fuochi artificiali si sente in pericolo di vita quando si trova nel mezzo al “bombardamento” della notte di capodanno. Il conforto, l’accoglienza, le attenzioni per attenuare luci e rumori sono il primo passo. Quando cominciano i festeggiamenti, poi, sarà importante l’aiuto attivo. Sarà molto utile porsi con un atteggiamento sereno, tranquillo, allegro, perché questo potrà ispirare tranquillità nel cane, se si fida sufficientemente di noi. Può essere utile proporre un gioco che lo diverte, oppure semplicemente sederci accanto al cane accarezzandolo o semplicemente festeggiare cercando di coinvolgerlo in un clima festoso e distrarlo da ciò che accade fuori dalla casa. Prima e dopo i festeggiamenti. Per evitare di aggravare la paura con ulteriori traumi o, ancora peggio possibili incidenti, sarà necessario scegliere con cura l’orario e le modalità di uscita in passeggiata. È bene evitare le uscite durante le ore clou della sera di festa, scegliendo piuttosto orari tranquilli dove sono minori le possibilità di sentire botti improvvisi. Un'altra importante attenzione è di evitare le uscite in libertà anche per un rapido bisogno, che sia in giardino o al parco. Un botto improvviso potrebbe provocare una forte paura, la fuga, l’aggravamento dello stato di allerta e complicare le ore successive. Prima di uscire di casa è bene accertarsi che il collare o la pettorina siano ben stretti, il guinzaglio andrà tenuto ben saldo tra le mani e nel caso dovessero sentirsi botti all’improvviso potrebbe essere necessario contenere il cane in braccio, se possibile, o direttamente da collare o pettorina ed allontanarsi dal rumore. Prevenire per curare. Per i cani che presentano sintomi seri a causa dei rumori da sparo, come tremori, tachipnea, tachicardia, dissenteria o che abbiano già messo in atto tentativi di fuga in passato, sarebbe opportuno provvedere per tempo ad una visita veterinaria comportamentale. Esistono in commercio molti prodotti naturali che possono dare conforto all’animale che soffre di fonofobia, molti accorgimenti che saranno da individuare sulla base del soggetto, del tipo di abitazione, delle risorse famigliari. Agire per tempo vorrà dire poter vivere le festività con maggior serenità del cane e di tutta la famiglia, riducendo la paura anche degli eventi futuri. “Med. Vet., PhD, Esperto in comportamento animale riconosciuto FNOVI, Presidente SISCA (Società Italiana Scienze Comportamentali Applicate) - (Medicina comportamentale)”Dr.ssa Maria Chiara CatalaniAutore #sppb-addon-1719818877863 { box-shadow: 0 0 0 0 #ffffff; margin:0px 0px 30px 0px;} @media (min-width: 768px) and (max-width: 991px) {#sppb-addon-1719818877863 {margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 20px;margin-left: 0px;}}@media (max-width: 767px) {#sppb-addon-1719818877863 {margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 10px;margin-left: 0px;}}#sppb-addon-1719818877863 img{}#sppb-addon-1719818877864 { box-shadow: 0 0 0 0 #ffffff; margin:0px 0px 30px 0px;} @media (min-width: 768px) and (max-width: 991px) {#sppb-addon-1719818877864 {margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 20px;margin-left: 0px;}}@media (max-width: 767px) {#sppb-addon-1719818877864 {margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 10px;margin-left: 0px;}}#sppb-addon-1719818877864 img{}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}

Cos’è la malattia renale cronica del gatto? La malattia renale cronica, anche nota con l’acronimo CKD (dall’Inglese chronic kidney disease) è la patologia più comunemente riscontrata nei gatti di età geriatrica. E’ causata dalla riduzione cronica (più di 3 mesi di durata) e persistente della funzionalità di uno o entrambi i reni. La malattia renale cronica ha un andamento progressivo e irreversibile. Non sempre il grado di perdita di funzionalità è proporzionato all’entità del danno strutturale del rene. Pertanto, è importante l’identificazione precoce della malattia per instaurare una corretta gestione terapeutica e rallentarne la progressione evitando eventuali ripercussioni generali. Cosa causa la malattia renale cronica del gatto? Non sempre è possibile risalire alla causa esatta della malattia renale cronica per cui la malattia viene definita come idiopatica. Tuttavia, diverse sono le possibili cause predisponenti a un danno renale e alla successiva insorgenza di fibrosi e infiammazione interstiziale con conseguente insorgenza di malattia renale cronica. Nel gatto queste includono infezioni batteriche delle vie urinarie alte (pielonefriti), infezioni da virus (come il FIV), ipertensione sistemica, eventi ischemici, assunzione di farmaci nefrotossici o ingestione di tossine, ostruzione delle vie urinarie da calcoli, accumulo di sostanza amiloide (amiloidosi renale), tumori renali ed infine anomalie congenite (come il rene policistico). Nonostante la presenza di una causa sottostante, spesso la diagnosi viene fatta tardivamente quando la malattia è già in uno stadio avanzato ma la causa scatenante non è più presente. Qual è la prevalenza della malattia renale cronica del gatto? Si stima che circa il 30-40% dei gatti di età superiore ai 10 anni sia affetto da malattia renale cronica.Diversi studi scientifici hanno riportato una predisposizione di razza per la malattia con Main Coon, Abissino, Blu di Russia, Burmese e Siamese soggetti a un rischio maggiore di sviluppare la malattia. Quali sono i sintomi tipici della malattia renale cronica del gatto? Negli stadi iniziali della malattia il gatto affetto da malattia renale cronica può essere del tutto asintomatico. Quando presenti i sintomi riportati sono diversi e includono: Aumento della sete e della urinazione (poliuria e polidipsia) Perdita di peso Appetito altalenante Sintomi gastrointestinali intermittenti (nausea, vomito, diarrea) Negli stadi avanzati o terminali ai sintomi sopracitati possono aggiungersi Anoressia (perdita dell’appetito) Letargia Alito uremico Ulcere orali e stomatiti Pallore delle mucose Come faccio sapere se il mio gatto ha la malattia renale cronica? La presenza di malattia renale cronica viene sospettata in presenza di sintomi compatibili in un gatto di età avanzata. Tuttavia, spesso la diagnosi viene fatta accidentalmente in corso di indagini diagnostiche preventive o effettuate prima di una anestesia generale o procedura elettiva (come ad esempio pulizia o estrazione dentali). Perchè sono importanti gli esami di laboratorio per la diagnosi di malattia renale cronica del gatto? La diagnosi di malattia renale cronica viene tipicamente emessa dopo aver riscontrato i segni di insufficienza renale negli esami di laboratorio su sangue ed urine. Le alterazioni di laboratorio indicative di insufficienza renale sono: Aumento dell'urea e creatinina sieriche Aumento della SDMA (che può insorgere anche con urea e creatinina normale) Urine poco concentrate (peso specifico urinario inferiore a 1.035) in associazione al rialzo della creatinina e/o SDMA. Inoltre le analisi di laboratorio possono mostrare anche alterazioni che insorgono come conseguenza dalla malattia renale stessa. Per gli esami ematici queste includono: Acidemia (riduzione del pH del sangue) Aumento del fosforo Diminuzione o aumento del calcio Diminuzione del potassio Anemia lieve-moderata non rigenerativa Per l’esame delle urine le alterazioni aggiuntive includono: Presenza o meno cellule infiammatorie o batteri Presenza di cilindri Accumulo di proteine (proteinuria) Perchè è importante l’esame ecografico in corso di malattia renale cronica? L'esame ecografico può rilevare alterazioni nella architettura di uno o entrambi i reni anche in assenza di alterazioni degli esami ematologici.I reni in corso di malattia renale cronica tendono a perdere la normale architettura. Uno dei primi segni di malattia renale cronica è la perdita della netta distinzione tra la corticale (regione più esterna) e la midollare (regione più interna) del rene solitamente facilmente distinguibili per via ecografica. (Fig. 1) In aggiunta le dimensioni dei reni possono ridursi e possono comparire alterazioni nella loro forma o mineralizzazioni del parenchima ed inoltre potrebbero essere visibile i segni della causa della malattia renale come la pielonefrite (con dilatazione dei bacinetti renali e reattività del grasso e presenza di liquido libero circostante i reni), la presenza di calcoli nei bacinetti renali, negli ureteri o in vescica o la presenza di cisti multiple (rene policistico) o neoformazioni indicative di tumori. Quanti stadi esistono di malattia renale cronica del gatto? Fondamentalmente esistono 4 stadi di gravità (in ordine crescente dall’1 al 4) così definiti dalla Società Internazionale di Interesse Renale (IRIS). Lo stadio viene determinato in base ai valori della creatinina sierica e della SDMA. Per ogni stadio esistono dei sottostadi determinati dalla presenza o meno di marker prognostici come l’aumento del fosforo ematico, l’accumulo di proteine nelle urine e l’ipertensione arteriosa. Ad ogni stadio corrisponde la probabilità o meno di presentare dei sintomi clinici e sviluppare complicazioni sistemiche oltre che una prognosi più o meno favorevole nel lungo termine. Quali sono le complicazioni della malattia renale cronica? La malattia renale cronica nel tempo può portare all’insorgenza di una serie di complicazioni anche al di fuori dell’apparato urinario che possono impattare negativamente la qualità di vita e la prognosi del gatto. Le complicazioni meglio descritte della malattia renale cronica nel gatto sono: l'anemia cronica non rigenerativa secondaria alla ridotta produzione dell’ormone “eritropoietina” dal rene malato (ormone responsabile della produzione di globuli rossi da parte del midollo osseo). L’anemia se molto grave può peggiorare la qualità di vita del gatto o comprometterne la sua sopravvivenza;l’alterazione dei meccanismi di escrezione e riassorbimento di sostanze tamponanti da parte del rene può portare alla eccessiva acidificazione del sangue (acidosi metabolica); un’altra conseguenza della malattia renale molto frequente è la comparsa di ipertensione arteriosa, che se grave e non trattata può provocare danni vascolari ai piccoli capillari di organi target come cervello, cuore e occhio. Fig.1 - Ecografia di un gatto con malattia renale cronica avanzata. Si noti la perdita della normale distinzione cortico-midollare (parentesi), l’aspetto irregolare del profilo renale e il lieve versamento perirenale (freccia).Qual è la prognosi della malattia renale cronica del gatto e perchè è importate la medicina preventiva ? La prognosi di un gatto con malattia renale cronica dipende fondamentalmente dallo stadio della malattia (peggiora all’aumentare dello stadio di gravità) e dalla comparsa di complicazioni secondarie alcune potenzialmente fatali se non riconosciute e gestite. Fondamentali saranno ai fini prognostici la tempestiva identificazione della malattia renale e delle sue complicazioni e la loro gestione terapeutica. In generale, la malattia renale cronica rappresenta la causa di morte in circa il 13% dei gatti di età superiore ai 15 anni ma se tenuta sotto controllo consente una buona qualità di vita anche nel lungo termine. Per questo motivo è importante chiedere al proprio veterinario di fiducia di eseguire check up preventivi periodici in modo da poter escludere o diagnosticare precocemente la malattia renale cronica del proprio gatto.“Med. Vet., Diplomato ACVIM, Diplomato ECVIM-CA, MRCVS, EBVS® - Specialist in Small Animal Internal Medicine”Dr. Fabio ProcoliAutore #sppb-addon-1719818877863 { box-shadow: 0 0 0 0 #ffffff; margin:0px 0px 30px 0px;} @media (min-width: 768px) and (max-width: 991px) {#sppb-addon-1719818877863 {margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 20px;margin-left: 0px;}}@media (max-width: 767px) {#sppb-addon-1719818877863 {margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 10px;margin-left: 0px;}}#sppb-addon-1719818877863 img{}#sppb-addon-1719818877864 { box-shadow: 0 0 0 0 #ffffff; margin:0px 0px 30px 0px;} @media (min-width: 768px) and (max-width: 991px) {#sppb-addon-1719818877864 {margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 20px;margin-left: 0px;}}@media (max-width: 767px) {#sppb-addon-1719818877864 {margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 10px;margin-left: 0px;}}#sppb-addon-1719818877864 img{}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}

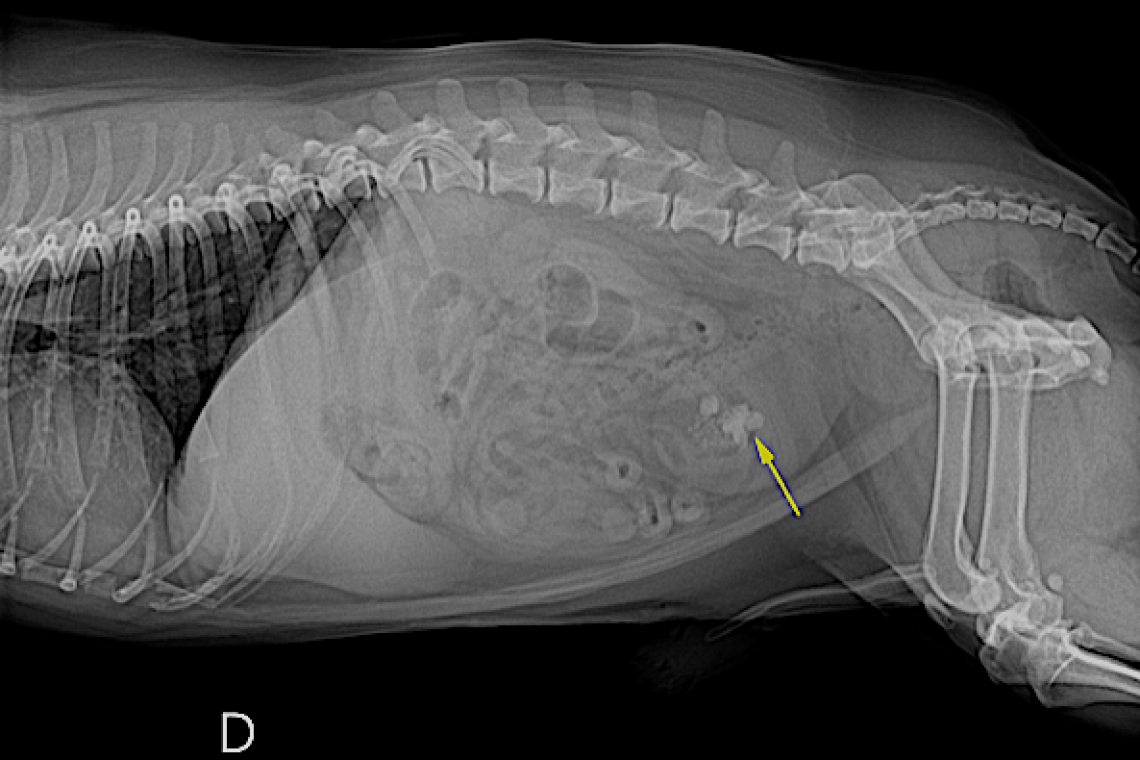

I seni paranali o sacchi anali, presenti sia nel cane sia nel gatto, sono due “sacchettini” localizzati alle ore “4” e “8” della regione anale, circondati da fibre del muscolo sfintere esterno dell’ano. Le loro pareti sono tappezzate da ghiandole apocrine e il loro secreto, maleodorante per gli umani, è evacuato attraverso un dotto (in cui sono presenti anche ghiandole sebacee) localizzato a livello della giunzione mucocutanea, tra gli sfinteri esterno e interno dell’ano. Le patologie più comuni sono l’intasamento, la sacculite (a volte accompagnata da fistolizzazione esterna) ed i tumori. Tra i tumori, il più importante è l’adenocarcinoma apocrino, più raro il melanoma ed altri tipi di neoplasie. I cani colpiti sono più spesso di media taglia, senza predisposizione di sesso. L’adenocarcinoma del seno paranale è molto raro nel gatto. Quali i possibili segni clinici che conducono a visita? Può innanzi tutto essere che il tumore ai lati dell’ano passi inosservato (nel 40% dei casi) per qualche tempo perché di piccole dimensioni e venga svelato solo durante un’esplorazione digitorettale eseguita per altre ragioni. Per questo motivo è sempre bene far visitare periodicamente il proprio cane dal Veterinario di fiducia anche se non manifesta alcun sintomo clinico. In altri casi, invece, il paziente manifesta difficoltà nella defecazione, per la grandezza della massa o, molto più spesso, per ingrandimento metastatico dei linfonodi della regione (sotto alla colonna vertebrale e al di sopra dell’ultimo tratto dell’intestino, il coloretto) e/o aumento della sete e della quantità di urina prodotta. L’aumento della sete e della produzione urinaria è indotto da un aumento del calcio nel sangue (ipercalcemia) a causa di una sostanza prodotta dal tumore, sia dal tumore primario sia dalle sue eventuali metastasi (nei linfonodi regionali o in altre sedi lontane – fegato, milza, polmoni, linfonodi di altre sedi, osso, etc.). Diagnosi ed esami collaterali La diagnosi si basa sulla visita clinica con esplorazione digito-rettale e su ulteriori esami che il veterinario potrà richiedere come ad esempio: ago-aspirato ed esame citologico del tumore primario, esame ecografico dell’addome e radiografico del torace oltre ad esami del sangue. Al fine, però, di programmare l’intervento chirurgico il veterinario potrà richiedere un esame TC completo “total body”. Se è presente ipercalcemia, riscontrata con gli esami ematologici, il veterinario prescriverà una terapia adeguata perché può provocare danni renali. Paziente chirurgico è quello che, dopo tutti gli accertamenti, mostra solo il tumore primario, o il tumore primario in regione perineale e metastasi ai soli linfonodi regionali. Dopo la chirurgia l’uso della chemioterapia standard è controverso ma alcuni nuovi farmaci (i cosiddetti anti-tirosinchinasici, attivi su questo tumore in circa il 60% dei casi, possono avere la loro efficacia. Questi ultimi farmaci possono essere anche essere utilizzati nel tentativo di diminuire preoperatoriamente le dimensioni dei linfonodi o qualora si siano rilevate metastasi in più sedi, a scopo palliativo. La presenza contestuale di tumore primario e linfonodi regionali colpiti è un fattore che influisce negativamente sulla sopravvivenza (da 12 a 24 mesi). Nei casi in cui è indicata solo l’asportazione del tumore primario (metastasi non rilevate), la sopravvivenza è spesso di oltre 2 anni. “DVM, Prof. Ordinario Clinica Chirurgica Veterinaria, Diplomato ECVS, EBVS® - European Specialist in Small Animal Surgery - (Oncologia Clinica, Chirurgia Oncologica, Chirurgia dei Tessuti Molli)”Prof. Paolo BuraccoAutore #sppb-addon-1719818877863 { box-shadow: 0 0 0 0 #ffffff; margin:0px 0px 30px 0px;} @media (min-width: 768px) and (max-width: 991px) {#sppb-addon-1719818877863 {margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 20px;margin-left: 0px;}}@media (max-width: 767px) {#sppb-addon-1719818877863 {margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 10px;margin-left: 0px;}}#sppb-addon-1719818877863 img{}#sppb-addon-1719818877864 { box-shadow: 0 0 0 0 #ffffff; margin:0px 0px 30px 0px;} @media (min-width: 768px) and (max-width: 991px) {#sppb-addon-1719818877864 {margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 20px;margin-left: 0px;}}@media (max-width: 767px) {#sppb-addon-1719818877864 {margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 10px;margin-left: 0px;}}#sppb-addon-1719818877864 img{}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}

Cosa si intende per ostruzione uretrale del gatto? L’ostruzione uretrale del gatto è una patologia ostruttiva acuta a carico dell’uretra, ultimo tratto delle basse vie urinarie, relativamente comune con un tasso di incidenza del 8%. L’ostruzione uretrale del gatto appartiene ad un gruppo di malattie delle basse vie urinarie del gatto denominato FLUTD (dall’inglese Feline Lower Urinary Tract Disease), in cui rientrano la cistite idiopatica felina (FIC) e le infezioni delle vie urinarie (UTI). Se non gestita in modo tempestivo, l’ostruzione uretrale è una condizione potenzialmente fatale. Quali sono le cause dell’ostruzione uretrale del gatto? Le cause di ostruzione uretrale nel gatto sono di due tipologie: Meccaniche (70% dei casi): includono la formazione di calcoli (10% dei casi) o plug (60% dei casi) e, meno frequentemente, di stenosi (restringimenti) all’interno dell’uretra. Funzionali (30% dei casi): rappresentate da spasmo della muscolatura liscia uretrale e/o edema della mucosa (rivestimento interno) uretrale Nel complesso, i plug uretrali sono la causa più comune di ostruzione uretrale del gatto. Si tratta di conglomerati di materiale proteico e cristalli attorno ad una matrice organica costituita da cellule di desquamazione o cellule ematiche. Si ipotizza che processi infiammatori a carico delle basse vie urinarie, come quelli in corso di cistite idiopatica felina, possano giocare un ruolo chiave nella formazione dei plug uretrali favorendo la precipitazione di proteine e lo sfaldamento delle cellule della mucosa uretrale. Inoltre, lo stato infiammatorio a carico di vescica ed uretra può a sua volta indurre l’edema (rigonfiamento) della mucosa uretrale e lo spasmo (contrazione) della muscolatura uretrale portando a un’ostruzione di tipo funzionale. Quali fattori aumentano il rischio di sviluppare l’ostruzione uretrale nel gatto? Sono stati individuati alcuni fattori predisponenti lo sviluppo di ostruzione uretrale nel gatto. Sesso maschile: la malattia è quasi esclusiva di gatti di sesso maschile a causa del diametro inferiore e del decorso maggiormente tortuoso dell’uretra nel gatto rispetto alla gatta Stress ambientali: lo stress di diversa origine è in grado di indurre delle alterazioni di tipo neuro-endocrino in grado di attivare uno stato infiammatorio a carico delle basse vie urinarie Mancato accesso all’esterno: si ipotizza che i gatti esclusivamente indoor siano meno attivi e di conseguenza presentino un numero di urinazioni ridotto favorendo la ritenzione urinaria e la formazione di cristalli e plug nell’urina Obesità Fattori alimentari come il consumo di una dieta esclusivamente secca Quali sono le conseguenze dell’ostruzione uretrale? Il mancato deflusso di urina determina un aumento della pressione idrostatica nelle vie urinarie con direzione retrograda/ascendente. Una volta raggiunta la massima capacità di tensione dei tessuti, questi andranno incontro ad un danno ischemico acuto con conseguente necrosi e morte cellulare. L’aumento della pressione idrostatica si trasmetterà in senso ascendente dalla vescica ai reni causando un danno ischemico acuto con insufficienza renale acuta. Si avrà quindi un accumulo progressivo nel sangue dei prodotti del metabolismo azotato e di elettroliti (come il potassio) normalmente escreti con le urine. Tale accumulo sarà responsabile della comparsa di sintomi clinici sistemici come depressione del sensorio, anoressia e vomito. In caso di grave rialzo di potassio nel sangue (iperpotassiemia) si assisterà a un rallentamento della attività cardiaca con rischio di arresto cardio-respiratorio. Sarà quindi fondamentale riconoscere e trattare tempestivamente l’ostruzione uretrale onde evitare l’insorgenza di grave insufficienza renale e iperpotassiemia. Come si può sospettare l’ostruzione uretrale nel proprio gatto? Non è semplice per il proprietario riconoscere i segni di ostruzione uretrale nel proprio animale, in particolare se in casa sono presenti più gatti o se il gatto è solito urinare all’esterno dell’abitazione. I segni clinici possono essere divisi in segni a carico delle basse vie urinarie e segni sistemici.I sintomi clinici delle basse vie urinarie includono: stranguria (urinazione dolorosa e intermittente a gocce) disuria (difficoltà, irregolarità e dolore durante l’urinazione) dolore addominale I segni clinici sistemici in genere compaiono nei pazienti ostruiti da più di 24 ore. Sono dovuti all’accumulo di tossine uremiche, all’iperpotassiemia e all’alterato stato acido-base del sangue secondari alla insufficienza renale. I sintomi sistemici includono: anoressia (totale perdita di appetito) tachipnea (aumento della frequenza respiratoria) bradicardia (riduzione della frequenza cardiaca) vomito ipotermia (abbassamento della temperatura corporea) La presenza di ipotermia e bradicardia sono forti indicatori della presenza di iperpotassiemia (una grave complicazione). Diagnosi di ostruzione uretrale nel gatto La diagnosi di ostruzione uretrale nel gatto viene effettuata dal medico veterinario solitamente sulla base dei segni clinici riportati dal proprietario e dalla constatazione di una vescica sovradistesa e dolente alla palpazione dell’addome effettuata durante l’esame fisico del gatto. Una volta diagnosticata l’ostruzione uretrale il veterinario dovrà stabilire la gravità del paziente ed individuare e gestire la causa della ostruzione uretrale. Per questo motivo il medico veterinario può richiedere ed effettuare esami ematologici di laboratorio utili per poter valutare lo stato generale del paziente, la presenza ed il grado di insufficienza renale, l’eventuale iperpotassiemia ed utili per stabilire il trattamento terapeutico. Ulteriori esami che il veterinario può richiedere sono l’esame delle urine e l’esame radiografico ed ecografico dell’addome. Queste indagini possono permettere di valutare l’eventuale presenza di calcoli in vescica o in altri tratti delle vie urinarie e l'eventuale, seppur rara, concomitante presenza di infezione delle vie urinarie. L’ostruzione uretrale dovrà essere risolta tramite cateterismo che permette la disostruzione dell’uretra e la fuoriuscita delle urine accumulate in vescica. Una volta risolta l’ostruzione il paziente potrebbe necessitare di una ospedalizzazione di durata variabile in modo da poter monitorare la produzione urinaria e ristabilire il quadro clinico generale. Anche la gestione del dolore mediante somministrazione di analgesici è importante in questo tipo di pazienti. La presenza di cistite, l’ostruzione pregressa, la cateterizzazione, sono tutte condizioni dolorose che richiedono una gestione medica. Fig.1 - Immagine ecografica della vescica urinaria di un gatto con ostruzione uretrale, eseguita dopo disostruzione per cateterismo. Si noti l’ispessimento della parete della vescica (*) indicativo di una concomitante infiammazione della vescica, e la presenza dei 2 piccoli calcoli che sono stati sospinti dall’uretra all’interno della vescica (**) tramite cateterismo e idropulsione. Qual’è la prognosi nella ostruzione uretrale del gatto? Il rischio di recidiva dopo il primo episodio varia dal 15 al 40%.Nonostante le percentuali elevate il veterinario consiglierà di attuare alcuni comportamenti utili per cercare di ridurre il rischio di sviluppo di recidiva. Per esempio: aumentare la quantità di acqua assunta dal proprio gatto per favorire la diuresi prediligere l’utilizzo di una dieta umida che favorisca la produzione di urine diluite arricchimento ambientale per ridurre lo stress e i suoi effetti nocicettivi L'ostruzione uretrale del gatto è una patologia potenzialmente fatale che necessita di essere trattata tempestivamente.Per questo motivo consigliamo di non trascurare nessun atteggiamento di un gatto che mostri difficoltà di urinazione ma di rivolgersi subito al proprio medico veterinario di fiducia.“Med. Vet., Diplomato ACVIM, Diplomato ECVIM-CA, MRCVS, EBVS® - Specialist in Small Animal Internal Medicine”Dr. Fabio ProcoliAutore #sppb-addon-1719818877863 { box-shadow: 0 0 0 0 #ffffff; margin:0px 0px 30px 0px;} @media (min-width: 768px) and (max-width: 991px) {#sppb-addon-1719818877863 {margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 20px;margin-left: 0px;}}@media (max-width: 767px) {#sppb-addon-1719818877863 {margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 10px;margin-left: 0px;}}#sppb-addon-1719818877863 img{}#sppb-addon-1719818877864 { box-shadow: 0 0 0 0 #ffffff; margin:0px 0px 30px 0px;} @media (min-width: 768px) and (max-width: 991px) {#sppb-addon-1719818877864 {margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 20px;margin-left: 0px;}}@media (max-width: 767px) {#sppb-addon-1719818877864 {margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 10px;margin-left: 0px;}}#sppb-addon-1719818877864 img{}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}

Cosa si intende per malattia renale cronica del gatto? La malattia renale cronica del gatto (anche nota come CKD dall’inglese chronic kidney disease) è una patologia degenerativa che colpisce solitamente entrambi i reni causandone una perdita di funzionalità di grado variabile. La malattia renale cronica del gatto ha un andamento progressivo e irreversibile, è pertanto fondamentale che la patologia venga riconosciuta precocemente per poterne rallentarne la progressione ed evitare l’instaurarsi di complicazioni sistemiche che possono influire negativamente sulla prognosi nel lungo termine. Quali sono le funzioni principali del rene? Nel gatto come in tutti i mammiferi il rene svolge diverse funzioni vitali come quella di liberare il sangue da tossine e prodotti del metabolismo (che vengono escreti con le urine), regolare il bilancio idrico corporeo, regolare la quantità di sali minerali, partecipare a regolare la pressione sanguigna ed infine quella di produrre ormoni come, ad esempio, l’eritropoietina che stimola la produzione di globuli rossi da parte del midollo osseo. Fortunatamente i reni hanno una grossa riserva funzionale per cui prima che compaiano i segni di insufficienza renale almeno 2/3 della massa renale devono essere andati perduti. Quali sono le cause di malattia renale cronica del gatto? Nella maggiore parte dei casi di malattia renale cronica felina la causa esatta che ha portato alla irreversibile perdita di funzionalità dei reni rimane sconosciuta e si parla pertanto di una eziologia idiopatica. Tuttavia, diverse cause di danno renale cronico sono state individuate nel gatto. Queste includono: Tossine Farmaci Tumori di diversa origine Malattia renale policistica (tipica dei gatti Persiani e simili) Infezioni batteriche (pielonefrite) Infezioni virali Malattie immuno-mediate del rene (glomerulonefriti) Malattie metaboliche (ad esempio l’amiloidosi tipica dei gatti Siamesi, Abissini, Burmesi e di razze orientali a pelo corto) Calcoli renali e ureterali Ipercalcemia (aumento dei livelli di calcio nel sangue) Sarà molto importante quindi, una volta confermata la malattia renale cronica, valutare la presenza di cause predisponenti perché alcune di queste potrebbero essere risolte permettendo di arrestare o quantomeno rallentare la progressione della malattia. Quanto é comune la malattia renale cronica nel gatto? Si stima che circa il 30-50% dei gatti di età superiore ai 10 anni sia affetto da malattia renale cronica. La patologia può colpire gatti di qualsiasi età ma è solitamente diagnosticata in gatti di età geriatrica (superiore a 7 anni). Seppur gatti di qualsiasi razza e anche gatti comuni europei soffrano di malattia renale cronica, alcune razze feline sono maggiormente a rischio come Maine coon, Abissino, Blu di Russia, Burmese e Siamese. Non è stata invece riscontrata una predisposizione legata al sesso. Quali sono i sintomi clinici associati alla malattia renale cronica del gatto? I sintomi clinici in corso di malattia renale cronica variano con il grado e durata della patologia, con la presenza di patologie concomitanti e dalla comparsa o meno di complicazioni sistemiche.Essendo una patologia progressiva, i sintomi clinici a cui fare attenzione, negli stadi iniziali sono assenti o molto lievi mentre tendono a diventare maggiormente manifesti con l’avanzare della malattia.I sintomi clinici più comuni ma poco specifici (ovvero che possono essere causati da altre patologie) includono: Perdita di peso Perdita di appetito Abbattimento Aumento della sete (polidipsia) Aumento della urinazione (poliuria) I sintomi clinici meno comuni o associati agli stadi più gravi/avanzati della malattia includono: Alitosi Vomito Debolezza Può il medico veterinario sospettare durante l’esame fisico la presenza di malattia renale cronica? L’esame fisico di gatti con affetti da malattia renale cronica di stadio iniziale è spesso completamente nella norma.Le alterazioni riscontrabili negli stadi più avanzati o cronici della malattia includono: Scarse condizioni corporee e muscolari Pelo di scarsa qualità Stomatite ed ulcere linguali Alitosi uremica Disidratazione Pallore delle mucose Aumento della pressione sanguigna Riduzione di dimensione dei reni apprezzabile alla palpazione dell’addome Come viene diagnosticata la malattia renale cronica del gatto? Tradizionalmente la diagnosi di malattia renale cronica viene emessa attraverso un esame del sangue con il ritrovamento di un aumento dei livelli ematici di urea e creatinina (due prodotti del metabolismo proteico che vengono eliminati dai reni) e attraverso un esame delle urine con la dimostrazione di urine non adeguatamente concentrate (con peso specifico minore di 1.030). Vista l’alta prevalenza della malattia renale cronica nella popolazione felina geriatrica diventa fondamentale non sottovalutare la comparsa di sintomi vaghi e aspecifici come la perdita di peso o la leggera perdita di appetito in gatti di età superiore a 7 anni. In presenza di questi sintomi o meglio routinariamente in gatti di età maggiore di 7 anni, è consigliabile far visitare il proprio gatto dal vostro veterinario di fiducia che potrebbe richiedere uno screening precauzionale e l’esecuzione di esami del sangue e delle urine per escludere la presenza di malattia renale cronica o, se confermata, permettere una gestione terapeutica mirata che aiuti a prevenire la progressione della malattia. Una volta sospettata o confermata la presenza di malattia renale cronica il veterinario potrà eseguire ulteriori indagini diagnostiche per identificare l’eventuale presenza di cause sottostanti potenzialmente risolvibili e per stadiare la malattia renale cronica stessa (ovvero determinarne la gravità), individuare la presenza di complicazioni sistemiche o la presenza di fattori prognostici negativi. Tra le indagini diagnostiche ulteriori che il veterinario può richiedere vi sono: Profilo emocromocitometrico: per valutare la presenza di anemia significativa, nota complicazione della malattia renale cronica dovuta a una ridotta produzione da parte del rene dell’ormone eritropoietina Profilo biochimico completo (in aggiunta a urea, creatinina e SDMA): per valutare la presenza di iperfosfatemia (aumento della concentrazione di fosforo), ipercalcemia o ipocalcemia (aumento o diminuzione del calcio ematico), ipopotassiemia (diminuzione del potassio ematico) Esame fisico-chimico e del sedimento delle urine: per valutare la presenza di sangue, cristalli, cilindri o batteri o una perdita di proteine con le urine (proteinuria) Esame colturale delle urine: per valutare la presenza di una infezione delle basse vie urinarie o dei reni (pielonefrite), quest’ultima possibile causa di malattia renale cronica Determinazione della tiroxina sierica: l’ipertiroidismo felino è un’altra patologia tipica del gatto geriatrico che può interferire con i test diagnostici della malattia renale cronica e la cui presenza va esclusa sistematicamente oltre i 7 anni di età Diagnostica per immagini: fra le varie procedure di diagnostica per immagini l’ecografia addominale è la metodica di scelta in quanto permette di valutare le dimensioni e architettura dei reni e confermare la presenza di una nefropatia cronica di diversa natura e di valutare il resto dell’apparato urinario e di rilevare la presenza di calcoli renali o ureterali che possono contribuire al danno renale. Quali sono le alterazioni ecografiche tipiche della malattia renale cronica del gatto? In corso di malattia renale cronica i reni possono e perdere la normale distinzione tra la parte più esterna (la corticale) e quella più interna (la midollare) (Fig 1-2), possono presentare la formazione di mineralizzazioni al loro interno, possono apparire ridotti di dimensioni e in alcuni casi estremi possono perdere del tutto la loro architettura come nel caso di tumori o di malattia policistica.Inoltre, l’esame ecografico addominale in un gatto con malattia renale cronica può rivelare segni contestuali di infezione (pielonefriti, Fig. 3) o di urolitiasi (calcoli renali, ureterali). Fig. 1 - Immagine ecografica di un rene normale in cui è possibile la parte esterna (corticale, C) dalla parte interna (midollare, M)Fig. 2 - Ecografia di un gatto con malattia renale cronica avanzata. Si noti la perdita della normale distinzione cortico-midollare (*), l’aspetto irregolare del profilo renale (**) e la lieve quantità di versamento perirenale (freccia).Fig. 3 - Immagine ecografica di un gatto con malattia renale cronica dove si apprezza, tra i rilievi principali, una lieve dilatazione del bacinetto renale compatibile con una infezione batterica renale (pielonefrite). Quali sono le complicazioni note della malattia renale cronica? Tra le complicazioni secondarie alla malattia renale cronica, le più note includono: Anemia cronica secondaria alla ridotta produzione renale dell’ormone eritropoietina. L’anemia se molto grave può peggiorare la qualità di vita del gatto o compromettere la sua sopravvivenza. Alterazione dell’equilibrio acido-base del sangue: l’alterazione dei meccanismi di escrezione e riassorbimento renale in corso di malattia renale cronica può portare a squilibri minerali con conseguente acidificazione del sangue (acidosi metabolica) che se grave può comportare segni clinici importanti. Ipertensione sistemica: la malattia renale cronica può predisporre attraverso diversi meccanismi all’aumento della pressione sanguigna che se grave e non trattata può provocare danno ischemico ai reni stessi ma anche a livello cerebrale, cardiaco e oculare. Qual è la prognosi in corso di malattia renale cronica del gatto? La prognosi di un gatto con malattia renale cronica dipenderà dallo stadio della malattia, dal suo riconoscimento precoce e dal susseguente inizio di una gestione terapeutica adeguata (solitamente multimodale) e dalla eventuale presenza di complicazioni o patologie concomitanti. Nel complesso, se diagnosticata precocemente e trattata adeguatamente la patologia consente al gatto di vivere buona qualità di vita anche nel lungo termine, con un tasso di mortalità < 15%. “Med. Vet., Diplomato ACVIM, Diplomato ECVIM-CA, MRCVS, EBVS® - Specialist in Small Animal Internal Medicine”Dr. Fabio ProcoliAutore #sppb-addon-1719818877863 { box-shadow: 0 0 0 0 #ffffff; margin:0px 0px 30px 0px;} @media (min-width: 768px) and (max-width: 991px) {#sppb-addon-1719818877863 {margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 20px;margin-left: 0px;}}@media (max-width: 767px) {#sppb-addon-1719818877863 {margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 10px;margin-left: 0px;}}#sppb-addon-1719818877863 img{}#sppb-addon-1719818877864 { box-shadow: 0 0 0 0 #ffffff; margin:0px 0px 30px 0px;} @media (min-width: 768px) and (max-width: 991px) {#sppb-addon-1719818877864 {margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 20px;margin-left: 0px;}}@media (max-width: 767px) {#sppb-addon-1719818877864 {margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 10px;margin-left: 0px;}}#sppb-addon-1719818877864 img{}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}