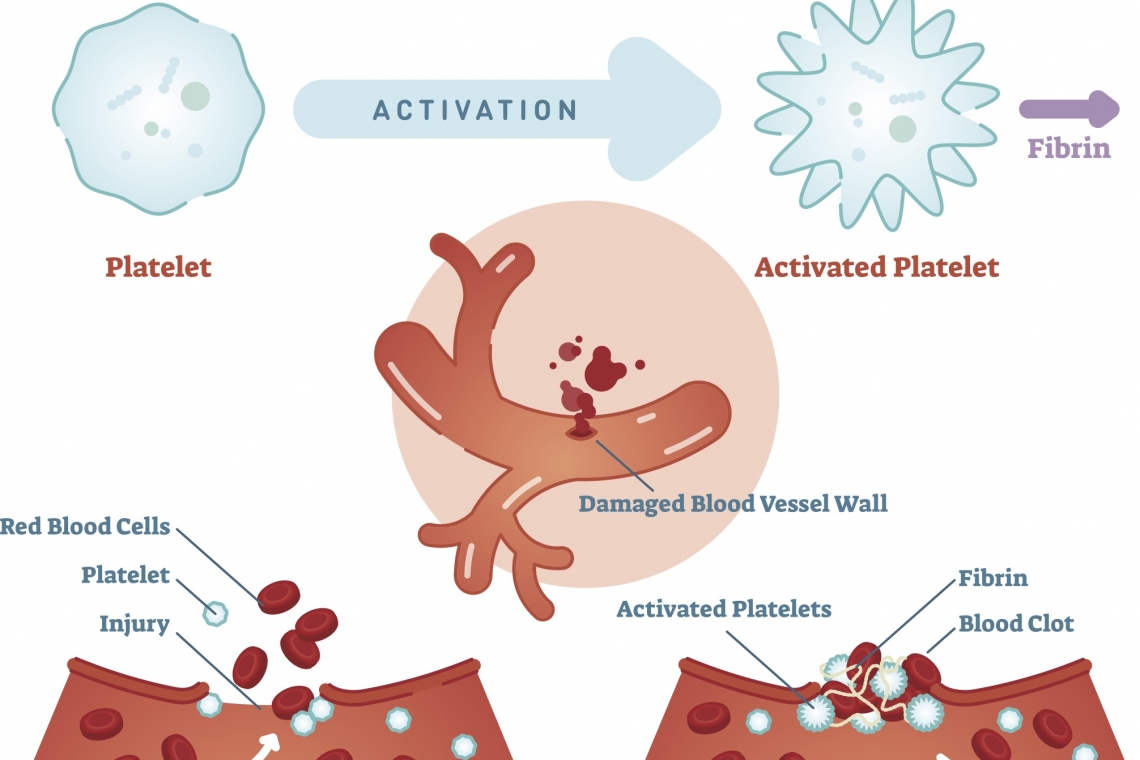

La coagulazione è un processo biochimico complesso e necessario per l’integrità dell’organismo animale. Si basa su una serie di sostante presenti nel sangue e nelle pareti dei vasi ematici, che possono venir attivate in caso di necessità: allorché un vaso viene danneggiato, il sistema emostatico reagisce cercando di circoscrivere la perdita di sangue che, se incontrollata, porterebbe inevitabilmente a morte o a gravi danni al distretto colpito. L’organismo degli animali superiori mette in pratica una serie di contromisure per arrestare l’emorragia e riparare successivamente i vasi danneggiati. La muscolatura attorno ai vasi si contrae riducendo il flusso ematico nel distretto danneggiato. Le piastrine, con le altre cellule ematiche, cercano di creare un “tappo” alla falla che è venuta a crearsi. Infine le molecole della coagulazione intervengono per consolidare questo groviglio di cellule formando una sostanza solida (fibrina) che stabilizza e rinforza il tutto. Le molecole della coagulazione, prodotte nel fegato, sono presenti nel sangue e nei tessuti in forma inattiva: se fossero attivate costantemente, l’animale morirebbe in poco tempo a causa della formazione disseminata di trombi. Solo in caso di emergenza vengono attivate, scatenando una reazione enzimatica a catena. Siccome questa reazione necessita di tutta una serie di molecole per poter condurre alla formazione della fibrina, una carenza anche di un solo di questi fattori della coagulazione, può condurre ad una difettosa reazione e quindi alla tendenza a sviluppare emorragie esagerate. Gli animali, come l’uomo, possono soffrire di diversi tipi di carenze congenite di uno o più fattori della coagulazione. Nel gatto ad esempio è relativamente comune la carenza del fattore XII, che per fortuna ha scarsi effetti clinici, essendo secondario nella reazione coagulativa. Nel cane sono invece relativamente frequenti le carenze dei fattori VIII (emofilia A), IX (emofilia B) e VII. In questi casi la carenza può manifestarsi con sintomatologia clinica variabile, spesso caratterizzata dall’insorgenza di emorragie spontanee (in particolare ematomi ed ecchimosi). In caso di interventi chirurgici o di traumi, le emorragie possono essere esagerate e addirittura pericolose per la vita del paziente. La diagnosi di queste patologie è basata su complessi esami ematologici che possono dimostrare l’assenza dello specifico fattore in esame. Inoltre, attraverso l’esecuzione di test genetici, è possibile in alcune razze, stabilire se quel particolare paziente è un portatore del difetto genetico responsabile della patologia.“DVM, Diplomato ECVCP, EBVS® - European Specialist in Veterinary Clinical Pathology (Patologia clinica - Ematologia - Citologia generale e midollare)”Dr. Walter Bertazzolo #sppb-addon-1719818877863 { box-shadow: 0 0 0 0 #ffffff; margin:0px 0px 30px 0px;} @media (min-width: 768px) and (max-width: 991px) {#sppb-addon-1719818877863 {margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 20px;margin-left: 0px;}}@media (max-width: 767px) {#sppb-addon-1719818877863 {margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 10px;margin-left: 0px;}}#sppb-addon-1719818877863 img{}#sppb-addon-1719818877864 { box-shadow: 0 0 0 0 #ffffff; margin:0px 0px 30px 0px;} @media (min-width: 768px) and (max-width: 991px) {#sppb-addon-1719818877864 {margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 20px;margin-left: 0px;}}@media (max-width: 767px) {#sppb-addon-1719818877864 {margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 10px;margin-left: 0px;}}#sppb-addon-1719818877864 img{}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}

Nutrizionisti e veterinari da molti anni s’interessano alla fibra alimentare come componente degli alimenti per animali da compagnia o come integratore. La fibra è stata usata tradizionalmente per modificare la qualità delle feci, come ausilio nella gestione del peso e del diabete mellito, ma più di recente la fibra ha mostrato avere effetti sulla flora intestinale ovvero sul microbiota. È stato scientificamente dimostrato come l’apporto di fibra nelle razioni alimentari svolga un ruolo adiuvante la terapia di diverse patologie metaboliche (obesità, diabete mellito, ipercolesterolemia, ipercalcemia ecc.) e un ruolo preventivo e terapeutico nei confronti di alcuni disturbi dell’apparato intestinale (stipsi, tricobezoari, diarrea). La fibra è un componente alimentare difficile da definire, potremmo definirla semplicemente come quel componente alimentare vegetale non attaccabile dagli enzimi digestivi. I vegetali così come i cereali integrali sono una ricca fonte di fibra. Sebbene non esista di per sé la necessità nutritiva delle fibre alimentari, la presenza di una piccola o moderata quota di fibra nella dieta dei nostri animali da compagnia è a volte necessaria per un corretto funzionamento dell’apparato digestivo. Le fibre possono essere classificate in base alla loro solubilità e fermentabilità. Le fibre insolubili, come la cellulosa, aumentano la massa fecale, assorbono le tossine e normalizzano la motilità intestinale. Le fibre solubili, come lo psyllio e la gomma di guar formano un gel in acqua che ritarda lo svuotamento gastrico e rallenta l’assorbimento nel piccolo intestino. Le fibre alimentari sia solubili che insolubili possono essere di beneficio nel trattamento sintomatico di alcuni casi di diarrea del grosso intestino, poiché favoriscono la normalizzazione del tempo di transito intestinale e aumentano il contenuto di acqua nelle feci. Non sono consigliate nelle patologie gastriche (possono ritardare il tempo di svuotamento gastrico) o del piccolo intestino in presenza di mal assorbimento (in quanto possono sfavorire la digestione). Le fibre fermentabili come la polpa di barbabietola, i betaglucani (fibre dei cereali integrali come avena e orzo), la pectina (mela), la gomma di guar, l’inulina (es. cicoria), e i FOS (es polpa di banana acerba) possono avere un effetto positivo sulla barriera intestinale, ovvero la mucosa dell’intestino che è lo strato più interno, e possono stimolare la crescita di batteri intestinali salutari come i Bifidobacter e i Lattobacilli. Questi batteri si sono rivelati benefici perché inibiscono la crescita dei batteri patogeni intestinali. Inoltre, i batteri presenti nel colon degradano queste fibre fermentabili producendo acidi grassi a catena corta che hanno un ruolo importante a livello metabolico favorendo la salute dell’intestino. È probabile che variare le quantità e i tipi di fibra influenzi la popolazione microbica gastrointestinale del cane e del gatto, anche se la ricerca nel campo del microbiota (flora intestinale) è appena all’inizio. Considerato il numero crescente di studi condotti su cani e gatti che dimostrano i numerosi effetti benefici dei diversi tipi di fibre (fermentescibili e non) sull’apparato gastroenterico, è possibile ritenere che presto le fibre verranno classificate come sostanza nutritiva indispensabile in queste specie. “DVM, PhD, Diploma Master Universitario II livello in Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva, consulente nutrizionale (Clinical Nutrition).".Dr. Giuseppe FebbraioAutore #sppb-addon-1719818877863 { box-shadow: 0 0 0 0 #ffffff; margin:0px 0px 30px 0px;} @media (min-width: 768px) and (max-width: 991px) {#sppb-addon-1719818877863 {margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 20px;margin-left: 0px;}}@media (max-width: 767px) {#sppb-addon-1719818877863 {margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 10px;margin-left: 0px;}}#sppb-addon-1719818877863 img{}#sppb-addon-1719818877864 { box-shadow: 0 0 0 0 #ffffff; margin:0px 0px 30px 0px;} @media (min-width: 768px) and (max-width: 991px) {#sppb-addon-1719818877864 {margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 20px;margin-left: 0px;}}@media (max-width: 767px) {#sppb-addon-1719818877864 {margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 10px;margin-left: 0px;}}#sppb-addon-1719818877864 img{}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}

La trombocitopenia immuno-mediata è una patologia ematologica molto comune nel cane, meno frequente nel felino, caratterizzata da una forte riduzione del numero di piastrine circolanti nel sangue. Poichè le piastrine hanno una funzione protettiva importante per l’organismo animale, sia emostatica che immunologica, una marcata riduzione della loro disponibilità può condurre a manifestazioni patologiche caratterizzate da emorragie spontanee di piccole dimensioni come ad esempio petecchie (piccole macchie rosse) su cute e mucose, sanguinamenti dal naso o dalle gengive, ematuria ovvero la presenza di sangue nelle urine, ecc..Solo in rari casi queste emorragie possono diventare incoercibili e quindi pericolose per la vita. Il motivo per cui queste cellule del sangue tendono a ridursi è legato ad una aberrante azione del sistema immunitario dell’animale, che inizia a non riconoscere più le piastrine come proprie, le attacca e le distrugge come fossero cellule estranee. Inoltre ne riduce la produzione a livello di midollo osseo. Il motivo per cui ciò può accadere non è sempre noto: nella maggior parte dei casi non si riescono a riconoscere cause scatenanti e la trombocitopenia viene definita auto-immune idiopatica. In altri casi la patologia è scatenata da precedenti trattamenti vaccinali, farmacologici (es. antibiotici), infezioni o concomitanti neoplasie. Quando viene diagnosticata, la patologia deve essere strettamente monitorata e non è detto che richieda un trattamento immuno-soppressore. Molti animali possono vivere con una bassa concentrazione di piastrine senza manifestare alcun sintomo e non avrebbero pertanto alcun bisogno di trattamento. Quest’ultimo si rende necessario allorché compaiono i sintomi, oppure qualora il paziente dovesse essere sottoposto ad un intervento chirurgico, con maggiori rischi di emorragia. Il trattamento non è infatti banale e si basa sull’utilizzo di farmaci immuno-soppressori (quali cortisonici ad alto dosaggio, ciclosporina, micofenolato, clorambucile) che possono generare effetti collaterali importanti. La scelta del trattamento va affidata al proprio veterinario di fiducia, al quale ci si deve affidare per un monitoraggio nel tempo. “DVM, Diplomato ECVCP, EBVS® - European Specialist in Veterinary Clinical Pathology (Patologia clinica - Ematologia - Citologia generale e midollare)”Dr. Walter Bertazzolo #sppb-addon-1719818877863 { box-shadow: 0 0 0 0 #ffffff; margin:0px 0px 30px 0px;} @media (min-width: 768px) and (max-width: 991px) {#sppb-addon-1719818877863 {margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 20px;margin-left: 0px;}}@media (max-width: 767px) {#sppb-addon-1719818877863 {margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 10px;margin-left: 0px;}}#sppb-addon-1719818877863 img{}#sppb-addon-1719818877864 { box-shadow: 0 0 0 0 #ffffff; margin:0px 0px 30px 0px;} @media (min-width: 768px) and (max-width: 991px) {#sppb-addon-1719818877864 {margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 20px;margin-left: 0px;}}@media (max-width: 767px) {#sppb-addon-1719818877864 {margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 10px;margin-left: 0px;}}#sppb-addon-1719818877864 img{}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}

Le pulci sono insetti ematofagi obbligati che parassitano comunemente i nostri cani e gatti. Hanno un corpo compresso latero-lateralmente di colore dal marrone chiaro al nero e misurano 1-6 mm di lunghezza.Il ciclo biologico prevede gli stadi di uovo, larva, pupa, adulto, ma solo le pulci adulte sono parassiti e sono parassiti permanenti in quanto non si allontanano mai volontariamente dall’ospite. Non esiste quindi possibilità che una pulce adulta si trasferisca da un animale all’altro. Lo stadio adulto infatti rappresenta soltanto il 5% dell’intero ciclo biologico, mentre il rimanente 95% è rappresentato dagli stadi immaturi che si ritrovano in ambiente. La femmina di pulce, 1-2 giorni dopo l’accoppiamento (che avviene sull’animale ospite) e dopo il pasto di sangue (indispensabile per la maturazione ovarica), inizia a deporre 40-50 uova al giorno per un totale di circa 2000 uova nell’arco della sua vita. Le uova non aderiscono al mantello dell’animale ospite ma cadono sulle superfici dove l’animale si riposa, frammiste alle feci della pulce stessa ed ai detriti cutanei di cane e gatto. Dopo circa 2 giorni dalle uova fuoriescono le larve che si approfondano nelle fessure del pavimento, nelle superfici della cuccia dell’animale o tra le fibre di tappeti, cuscini o divani.Le larve si nutrono dei detriti cutanei e delle feci eliminate dalle pulci adulte e si trasformano quindi in pupa, circondate da un bozzolo molto resistente dal quale possono uscire, dopo un periodo che varia da 2 settimane fino a 5 mesi, per infestare cani e gatti. Il grafico mostra la percentuale di pulci adulti presenti su cane o gatto rispetto agli altri stadi presenti nell’ambiente.Il rischio di infestazione per un animale privo di pulci sussiste se entra in ambienti infestati, indipendentemente dalla presenza di altri animali parassitati, in quanto la fonte d’infestazione è rappresentata esclusivamente dai giovani parassiti adulti appena fuoriusciti dal bozzolo e non da altri animali con pulicosi. Temperatura e umidità ambientali elevate e costanti sono di fondamentale importanza per lo sviluppo di tutti gli stadi biologici delle pulci. Condizioni ideali per il loro sviluppo sono infatti quelli degli ambienti domestici. Proprio per questo motivo si possono ritrovare sugli animali in tutti i mesi dell’anno. In ambiente esterno le pulci non trovano condizioni ideali per il ciclo biologico, soprattutto nel caso di aree esposte alla luce solare come ad esempio, giardini o prati. Le pulci dei cani e dei gatti possono talvolta pungere l’uomo solo quando l’infestazione ambientale è molto elevata o quando gli animali, per una qualunque ragione, hanno abbandonato il contesto abitativo. Infatti, è difficile che le pulci preferiscano parassitare gli esseri umani in presenza di cani e gatti. Benché la quantità di sangue che le pulci assumono appaia modesta, l'alimentazione continua e ripetuta può essere causa di perdita di sangue e di quadri anemici gravi, particolarmente negli animali giovani e di piccola taglia. I quadri clinici più frequenti, tuttavia, sono dermatologici, causati dall’infestazione in sé o dalla dermatite allergica da pulci (sensibilizzazione causata da un antigene contenuto nella loro saliva) e sono caratterizzati da prurito e mordicchiamento, nel cane, leccamento eccessivo nel gatto. Lieve nel primo caso, molto intenso nel secondo. Il prurito si manifesta principalmente nelle regioni del ventre, del collo e della regione caudale. Nell’uomo, la puntura delle pulci, in particolare di quelle giavani che sono particolarmente aggressive, causa lesioni soprattutto agli arti inferiori in corrispondenza delle caviglie e dei polpacci. Le lesioni consistono in puntini rossi e pruriginosi, raggruppati tipicamente in sequenza lineare, corrispondente alla traccia lasciata dalla pulce durante la sua attività di puntura alla ricerca di un vaso sanguigno. Negli animali la diagnosi si ottiene facilmente tramite l’identificazione visiva diretta degli insetti o delle loro feci che presentano l’aspetto di polvere di carbone.Feci di pulce sul pelo di un gatto a forte ingrandimento.All’apparenza appaiono come polvere di carbone che a contatto con un foglio di carta inumidito formano un alone rossastro essendo costituite da sangue digerito.I prodotti efficaci per la terapia ed il controllo della pulicosi sono numerosi e disponibili in diverse formulazioni, come spot on, spray, collari e orali. Alcuni di essi si distribuiscono solo sulla cute e agiscono per contatto, altri vengono assorbiti ed esercitano azione sistemica durante l’assunzione del sangue da parte della pulce. La maggior parte delle formulazioni disponibili può essere usata sia per il trattamento di infestazioni già presenti sugli animali, sia per prevenire la pulicosi in cani e gatti sani. La loro somministrazione deve essere però costante poiché implica non solo un trattamento efficace sull’animale ma, deve contribuire in pochi mesi, alla bonifica della carica ambientale.E' anche importante eseguire pulizie approfondite degli ambienti domestici in cui circolano gli animali e dei loro luoghi di riposo (cucce, divani ecc.).È utile sia l’impiego costante dell’aspirapolvere, per rimuovere feci, uova e larve, sia il lavaggio di tutte le superfici ambientali, prestando particolare attenzione alle crepe e alle fessure presenti sul pavimento. La semplice, quotidiana, esposizione di cucce, tappeti e tappetini, copridivani, alla luce diretta del sole (in estate) o al freddo (in inverno), per qualche ora, è in grado di ridurre notevolmente la carica parassitaria ambientale. Solo in caso di gravissima contaminazione dell’ambiente domestico è indicato usare insetticidi in formulazione spray o nebulizzatori ambientali.“DVM, Specialista in Clinica dei Piccoli Animali, Diplomato EVPC, EBVS® - European Veterinary Specialist in Parasitology”.Dr. Luigi VencoAutore #sppb-addon-1719818877863 { box-shadow: 0 0 0 0 #ffffff; margin:0px 0px 30px 0px;} @media (min-width: 768px) and (max-width: 991px) {#sppb-addon-1719818877863 {margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 20px;margin-left: 0px;}}@media (max-width: 767px) {#sppb-addon-1719818877863 {margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 10px;margin-left: 0px;}}#sppb-addon-1719818877863 img{}#sppb-addon-1719818877864 { box-shadow: 0 0 0 0 #ffffff; margin:0px 0px 30px 0px;} @media (min-width: 768px) and (max-width: 991px) {#sppb-addon-1719818877864 {margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 20px;margin-left: 0px;}}@media (max-width: 767px) {#sppb-addon-1719818877864 {margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 10px;margin-left: 0px;}}#sppb-addon-1719818877864 img{}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}

La malattia di Von Willebrand è un disturbo ematologico/emostatico causato dalla carenza dell’omonima molecola.Questa macro-molecola, presente in tutti i tessuti, ha la funzione di far aderire le piastrine ai vasi ematici, qualora questi ultimi vengano danneggiati da un evento traumatico.La sua carenza determina pertanto una difettosa azione piastrinica e quindi una tendenza alle emorragie spontanee, in forma di piccole petecchie, sanguinamenti gengivali o eccessivo sanguinamento a seguito di traumi o interventi chirurgici. La carenza del fattore di Von Willebrand è un difetto familiare congenito su base genetica e pertanto può venir trasmesso alla prole. Si rileva quindi più spesso in alcune razze (ad esempio nel Dobermann) di altre o nei meticci. Esistono tre diversi sottotipi di malattia di Von Willebrand: il primo tipo è il più comune e fortunatamente il meno grave ed è caratterizzato da una moderata diminuzione generalizzata delle molecole di varie dimensioni che costituiscono il fattore di Von Willebrand.Le altre due forme sono meno frequenti ma molto più gravi, in quando sono caratterizzate dalla carenza delle molecole più grandi (e quindi più efficaci) o da una mancanza totale del fattore di Von Willebrand. Allorché si sospetti questa condizione, ad esempio a seguito di ripetuti episodi di emorragia di piccole dimensioni, oppure ad eccessivo sanguinamento dopo una ferita, è possibile eseguire dei test ematologici che possono dosare il fattore di Von Willebrand nel sangue. Inoltre, per alcune razze, sono disponibili test genetici in grado di identificare i pazienti portatori del difetto genetico, anche nel caso in cui fossero clinicamente sani (portatori sani), ma in grado tuttavia di trasmettere la malattia alla cucciolata. Nelle razze particolarmente a rischio, o in quelle famiglie in cui sono noti casi precedenti di manifestazioni della malattia di Von Willebrand, è consigliabile testare i pazienti sia a fini selettivi (per la riproduzione), sia a fini preventivi in caso di intervento chirurgico programmato (anche una banale sterilizzazione). “DVM, Diplomato ECVCP, EBVS® - European Specialist in Veterinary Clinical Pathology (Patologia clinica - Ematologia - Citologia generale e midollare)”Dr. Walter Bertazzolo #sppb-addon-1719818877863 { box-shadow: 0 0 0 0 #ffffff; margin:0px 0px 30px 0px;} @media (min-width: 768px) and (max-width: 991px) {#sppb-addon-1719818877863 {margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 20px;margin-left: 0px;}}@media (max-width: 767px) {#sppb-addon-1719818877863 {margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 10px;margin-left: 0px;}}#sppb-addon-1719818877863 img{}#sppb-addon-1719818877864 { box-shadow: 0 0 0 0 #ffffff; margin:0px 0px 30px 0px;} @media (min-width: 768px) and (max-width: 991px) {#sppb-addon-1719818877864 {margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 20px;margin-left: 0px;}}@media (max-width: 767px) {#sppb-addon-1719818877864 {margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 10px;margin-left: 0px;}}#sppb-addon-1719818877864 img{}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}

Uno dei più comuni motivi di consultazione con il medico veterinario è la diarrea o ancora meglio la cattiva consistenza o aspetto delle feci prodotte dal proprio animale da compagnia. La consistenza e la forma delle feci dipendono soprattutto dal loro contenuto in acqua. Maggiore è il contenuto di acqua non riassorbito lungo il tratto intestinale maggiore sarà il volume delle feci e la consistenza varierà dal molle al liquido. Le feci “normali”, idealmente dovrebbero essere costituite da un cilindro lungo alcuni centimetri e sufficientemente spesso (anche in funzione delle dimensioni del pet in questione), di consistenza solida o morbida ma non molliccia e prodotte con una frequenza di evacuazione normale. La variazione da ciò che è la norma è un chiaro segnale che qualcosa non ha funzionato correttamente durante il processo digestivo. L'esame obiettivo delle feci può aiutarci a capire lo stato di salute dell’apparato digerente, e non solo, del nostro piccolo amico. In particolare se si riscontra una delle anomalie di seguito riportate, è bene contattare il proprio medico veterinario di fiducia e sottoporre il nostro pet ad una visita di controllo. Il veterinario clinico valuterà tutti gli aspetti, così come riferiti dal proprietario; ogni variazione da ciò che è considerata la norma per un animale in termini di consistenza e frequenza, colore, odore, tracce di sangue o presenza di muco/gelatina sulla superficie delle stesse dovrà essere considerata potenzialmente anormale e degna di discussione. La diarrea è il segno caratteristico della disfunzione intestinale. La diarrea può essere provocata da malattie intestinali primarie, patologie di organi importanti ai fini del processo digestivo (fegato, pancreas) o ad altri fattori (parassitosi) o condizioni che, invece, interessano in qualche modo la funzionalità intestinale comprese imprudenze dietetiche. Molti animali da compagnia con “diarrea” possono essere trattati con successo. La diarrea che non risponde soddisfacentemente alle abituali cure entro un periodo ragionevole necessita di un approccio diagnostico sistematico e rigoroso in funzione dell’età, della razza e delle condizioni complessive del paziente. Il medico veterinario può effettuare una serie di test supplementari, anche specifici qualora ce ne fosse bisogno, per facilitare la diagnosi e il trattamento della patologia sottostante. Esistono una varietà di test utili fra cui scegliere; la scelta varia ampiamente a seconda dell’anamnesi e dati clinici raccolti oltre che dalle condizioni generali del paziente. Le analisi di laboratorio aiutano il verterinario clinico ad identificare la causa o meglio comprendere la natura di alcuni disturbi intestinali persistenti o altre volte evidenziano importanti complicazioni causate dalla malattia gastroenterica o persino quadri clinici a essa non correlati. Una diagnosi precoce permette di formulare una prognosi favorevole e ottenere una buona risposta al trattamento nella maggior parte dei casi. “DVM, PhD, Diploma Master Universitario II livello in Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva, consulente nutrizionale (Clinical Nutrition).".Dr. Giuseppe FebbraioAutore #sppb-addon-1719818877863 { box-shadow: 0 0 0 0 #ffffff; margin:0px 0px 30px 0px;} @media (min-width: 768px) and (max-width: 991px) {#sppb-addon-1719818877863 {margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 20px;margin-left: 0px;}}@media (max-width: 767px) {#sppb-addon-1719818877863 {margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 10px;margin-left: 0px;}}#sppb-addon-1719818877863 img{}#sppb-addon-1719818877864 { box-shadow: 0 0 0 0 #ffffff; margin:0px 0px 30px 0px;} @media (min-width: 768px) and (max-width: 991px) {#sppb-addon-1719818877864 {margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 20px;margin-left: 0px;}}@media (max-width: 767px) {#sppb-addon-1719818877864 {margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 10px;margin-left: 0px;}}#sppb-addon-1719818877864 img{}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}

Cos’è la sindrome di Cushing? La sindrome di Cushing è stata descritta per la prima volta nell’uomo nel 1932 dal Dottor Harvey Cushing, che osservò in 12 persone sintomi riferibili ad un eccesso di un ormone chiamato cortisolo. Successivamente tale sindrome è stata descritta anche in molte specie animali. La sindrome di Cushing nel cane colpisce circa 1 soggetto ogni 500 ed è causata nell’80-85% dei casi da una tumore (quasi sempre benigno) all’ipofisi, ovvero una ghiandola situata alla base del cervello. Nel 25% dei casi, invece, può trattarsi di un tumore (benigno o maligno) che colpisce le surrenali, due ghiandole situate in prossimità dei reni. Nella maggior parte dei casi si tratta di tumori che non danno metastasi e che danno problemi soprattutto che ciò che producono. Sia nella forma ipofisaria sia in quella surrenalica questa sindrome determina un aumento della secrezione dell’ormone cortisolo. La sindrome di Cushing nel cane è caratterizzata da vari segni clinici: - Aumento dell’appetito e della sete - Aumento della produzione di urina - Aumento del volume dell’addome - Aumento di peso - Letargia (animale che dorme molto) - Perdita di pelo (soprattutto tronco e addome) e/o pelo che fatica a ricrescere una volta tagliato -Respiro frequente Raramente tali sintomi sono tutti presenti nello stesso soggetto, più spesso invece se ne osservano soltanto 1 o 2. Foto 1 - Cane con Sindrome di Cushing. Si può osservare un’area alopecica lungo tutto il tronco e l'aumento di volume dell’addome. Come viene diagnosticata la sindrome di Cushing nel cane? Per la diagnosi è necessario dimostrare l’eccessiva produzione di cortisolo. I livelli di cortisolo ematico fluttuano nell’arco della giornata, pertanto un unico prelievo per la misurazione di un singolo valore di cortisolo ematico non permette di emettere una corretta diagnosi. E’ necessario pertanto eseguire dei test endocrini specifici. Solitamente per la conferma della diagnosi ci si basa sulla positività di due test endocrini specifici; questo perché non esiste un test endocrino perfetto, si possono infatti avere dei risultati “falsi positivi” o falsi negativi”ed avere il risultato di due test positivi rende più sicura la diagnosi. I test endocrini più utilizzati sono i seguenti: - “Test di stimolazione”: in cui viene somministrata per via endovenosa una dose standard di ACTH sintetico, ormone normalmente prodotto dall’ipofisi, che stimola le surrenali a produrre cortisolo. Un prelievo di sangue viene effettuato subito prima della somministrazione di ACTH e un secondo 60-90 minuti dopo, permettono di valutare le concentrazioni ematiche di cortisolo. In un cane sano si ha un determinato incremento del cortisolo ematico dopo la somministrazione di ACTH mentre in un cane con la Sindrome di Cushing questo incremento sarà maggiore. Questo esame, non è purtroppo attendibile al 100% e pertanto deve essere associato a un secondo test. Il test di stimolazione con ACTH, come gli altri test endocrini per la Sindrome di Cushing del cane, è considerato sicuro e non determina effetti collaterali. - “Test di soppressione con desametasone”: che consiste in un primo prelievo, seguito dalla somministrazione di una piccola quantità di un cortisonico, il desametasone; ciò ha la funzione di bloccare temporaneamente la produzione ipofisaria di ACTH. Per completare tale test sono necessari altri due prelievi a distanza di 4 e 8 ore dalla somministrazione di desametasone. L’associazione del test di stimolazione con ACTH e del test di soppressione con desametasone quasi sempre consente di ottenere una diagnosi certa di Sindrome di Cushing, e può a volte fornire informazioni sulla sede del tumore (ipofisario o surrenalico). Al fine di poter scegliere l’opzione terapeutica più adatta, è necessario localizzare la sede della neoplasia. Per avere questo tipo di informazioni viene solitamente effettuata un’ecografia addominale al fine di poter valutare la dimensione e la forma delle ghiandole surrenali. Nel caso in cui la neoplasia non risulti a carico delle ghiandole surrenali, l’unica tecnica che consente di acquisire informazioni è la TAC (Tomografia Computerizzata) o la Risonanza Magnetica; tali tecniche diagnostiche consentono di visualizzare direttamente l’ipofisi. In tutti i casi di Sindrome di Cushing ipofisaria è comunque indicato eseguire una TAC o una risonanza magnetica al fine di valutare le dimensioni dell’ipofisi. I tumori ipofisari possono infatti essere di piccole dimensioni (microadenomi) o di grandi dimensioni (macroadenomi). Conoscere le dimensioni dell’ipofisi risulta particolarmente importante per scegliere l’approccio terapeutico più appropriato. Foto 2 - Tomografia Computerizzata (TAC) del cranio di cane. Nella foto sulla sinistra si vede una TAC normale; a destra la TC di un cane con Sindrome di Cushing dovuta a un macroadenoma ipofisario (freccia). Quali complicazioni possono insorgere a causa della sindrome di Cushing del cane? L’aumento del cortisolo predispone allo sviluppo altre malattie/problematiche quali il diabete mellito, la pancreatite, l’ipertensione sistemica, infezioni del tratto urinario e trombosi. In questi casi, grazie all’osservazione da parte del proprietario e periodici controlli in clinica, si possono identificare tali disturbi nelle fasi iniziali. I sintomi a cui bisogna prestare attenzione sono: dimagramento eccessivo, vomito, dolore nella minzione e difficoltà respiratorie. Quale terapia scegliere? La terapia per la Sindrome di Cushing nel cane dipende principalmente da quale sia la sede anatomica che causa la patologia patologia. Nel caso in cui il tumore sia localizzato a livello di ghiandole surrenali, è importante valutare quanto questo sia esteso. Nella Sindrome di Cushing di origine surranalica la chirurgia è in genere la tecnica d’elezione. Nei casi non operabili si può ricorrere a una terapia medica. Le masse ipofisarie possono essere microscopiche (microadenomi) nella maggior parte dei casi, o crescere ed espandersi (macroadenomi) fino a poter determinare disturbi neurologici quali disorientamento, vagare senza una meta, incunearsi negli angoli fino allo sviluppo di vere e proprie crisi convulsive. L’unico modo per sapere se si tratti di un microadenoma oppure di un macroadenoma è quello di eseguire una TAC o una Risonanza Magnetica Nucleare. Nel caso di un macroadenoma ipofisario possono essere prese in considerazione possibilità terapeutiche quali la chirurgia (eseguita solo in pochi centri specializzati) o la radioterapia. La terapia medica è generalmente quella più utilizzata e viene impostata dal medico veterinario. Controlli successivi: Una volta confermata la diagnosi ed iniziata la terapia, risulta importante effettuare controlli successivi iniziando con un primo controllo dopo circa due settimane. Durante le visite di controllo il veterinario si assicura delle condizioni cliniche del paziente ed indaga su potenziali effetti avversi della terapia prescritta ed effettua esami ematologici per il controllo dell’efficacia della terapia. Quale è la prognosi della Sindrome di Cushing nel cane ? La prognosi dipende da molti fattori. Nelle forme date da tumori surrenalici che vengono asportati chirurgicamente si può avere la completa guarigione dalla malattia. Nel caso di macroadenomi ipofisari la prognosi è meno buona ma migliora solitamente se si ricorre alla chirurgia (ipofisectomia) o alla radioterapia. “DVM, Diplomato ECVIM-CA, EBVS® - European Veterinary Specialist in Small Animal Internal Medicine - Animali da compagnia, Endocrinologia non riproduttiva, medicina interna e terapia (Malattie Metaboliche).”Prof. Federico FracassiAutore #sppb-addon-1719818877863 { box-shadow: 0 0 0 0 #ffffff; margin:0px 0px 30px 0px;} @media (min-width: 768px) and (max-width: 991px) {#sppb-addon-1719818877863 {margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 20px;margin-left: 0px;}}@media (max-width: 767px) {#sppb-addon-1719818877863 {margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 10px;margin-left: 0px;}}#sppb-addon-1719818877863 img{}#sppb-addon-1719818877864 { box-shadow: 0 0 0 0 #ffffff; margin:0px 0px 30px 0px;} @media (min-width: 768px) and (max-width: 991px) {#sppb-addon-1719818877864 {margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 20px;margin-left: 0px;}}@media (max-width: 767px) {#sppb-addon-1719818877864 {margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 10px;margin-left: 0px;}}#sppb-addon-1719818877864 img{}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}

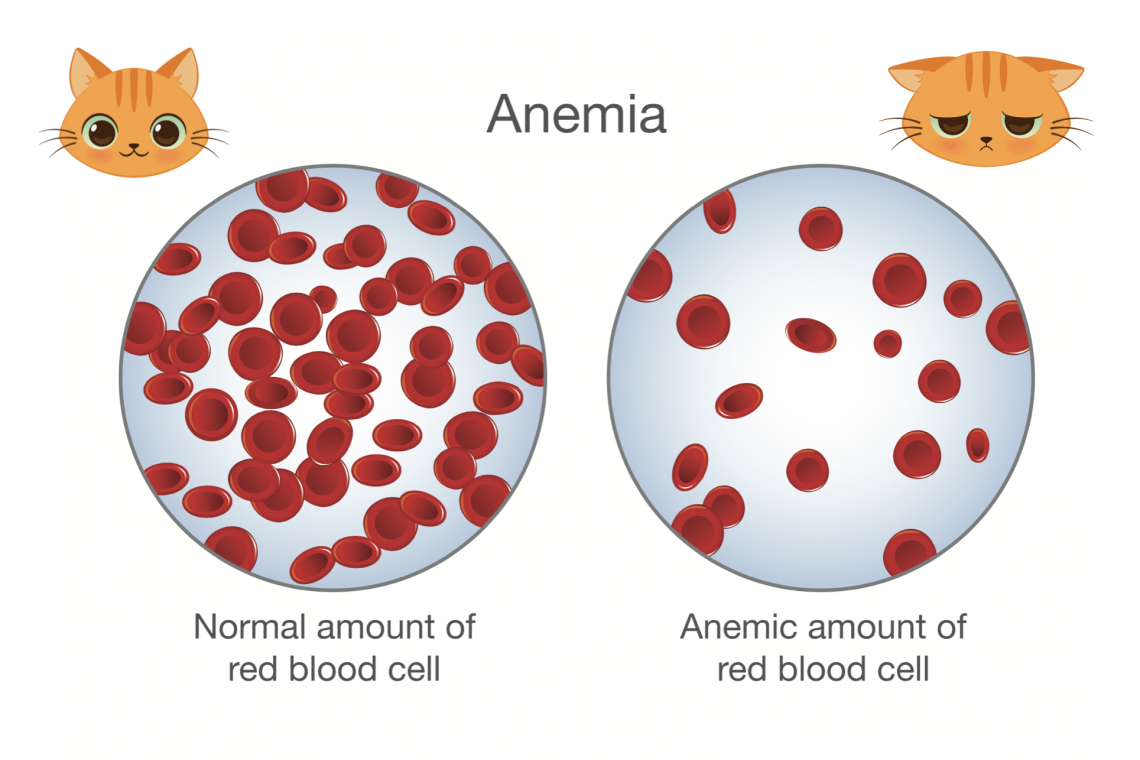

Per anemia intende una riduzione della quantità di emoglobina e globuli rossi nel sangue circolante.L’emoglobina, contenuta negli eritrociti (globuli rossi) è essenziale per la vita in quanto permette al sangue di trasportare l’ossigeno dai polmoni a tutte le cellule del corpo animale, consentendone l’espletamento di tutte le funzioni cellulari. Allorché la quantità di emoglobina nel sangue si riduce, i tessuti iniziano a soffrire di ipossia e quindi di un deficit delle loro funzioni fisiologiche normali. L’anemia è una condizione patologica molto comune e di gravità variabile: in molti casi è così modesta da passare inosservata ed avere pertanto uno scarso impatto sulla salute dell’animale. In altri casi è così grave da essere pericolosa per la vita. Nei nostri animali, come nell’uomo, da un punto di vista medico e fisiopatologico si distinguono due grandi possibili cause di anemia: 1) I globuli rossi vengono persi (per una emorragia) o vengono distrutti (emolisi) a seguito di diversi meccanismi.Il risultato è che il midollo osseo inizierà a “lavorare” maggiormente per ripristinare il numero di eritrociti circolanti. A causa di questa risposta efficace, queste anemie vengono definite “rigenerative”. Nel gatto sono particolarmente comuni, in quanto sono frequenti gli eventi traumatici (es. per cadute dall’alto, investimenti automobilistici, combattimenti con altri animali, ecc.) in grado di determinare copiose perdite ematiche.Sono anche frequenti le anemie emolitiche: alcune sono conseguenti ad una aberrante azione del sistema immunitario, che iniza a distruggere i globuli rossi come fossero cellule estranee (anemie auto-immuni). Altre possono essere causate da microrganismi (es. i micoplasmi emotropi trasmessi dalle pulci). Altre ancora essere causate da farmaci (es. il paracetamolo, comunemente usato da noi umani per trattare le condizioni febbrili, molto pericoloso per il gatto). 2) Il midollo osseo inizia a produrre meno eritrociti del necessario: queste anemie sono molto comuni e si definiscono “non rigenerative”.Praticamente quasi ogni malattia acuta o cronica nel gatto può andare ad influire sulla capacità del midollo di produrre eritrociti. Questo spiega il motivo per cui l’anemia non rigenerativa è così frequente negli animali, ed in particolare nel gatto. Infezioni (es. ascessi batterici, infezioni virali), infiammazioni croniche (es. epatiti), tumori, malattie metaboliche (es. Il diabete mellito) e malattie renali sono le principali cause di anemia non rigenerativa del gatto. L’anemia è quindi una condizione che merita approfondimenti diagnostici importanti, perché è un campanello d’allarme che nasconde spesso patologie gravi.Gli animali anemici devono quindi essere sottoposti ad accurati esami clinici e di laboratorio al fine di stabilire la ragione sottostante. In base alla causa dell’anemia, alla sua gravità e alla rapidità con cui questa si è sviluppata, saranno inoltre necessarie terapie appropriate al fine di ridurre l’impatto sanitario che questa condizione può avere sul paziente (per esempio una trasfusione di sangue). “DVM, Diplomato ECVCP, EBVS® - European Specialist in Veterinary Clinical Pathology (Patologia clinica - Ematologia - Citologia generale e midollare)”Dr. Walter Bertazzolo #sppb-addon-1719818877863 { box-shadow: 0 0 0 0 #ffffff; margin:0px 0px 30px 0px;} @media (min-width: 768px) and (max-width: 991px) {#sppb-addon-1719818877863 {margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 20px;margin-left: 0px;}}@media (max-width: 767px) {#sppb-addon-1719818877863 {margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 10px;margin-left: 0px;}}#sppb-addon-1719818877863 img{}#sppb-addon-1719818877864 { box-shadow: 0 0 0 0 #ffffff; margin:0px 0px 30px 0px;} @media (min-width: 768px) and (max-width: 991px) {#sppb-addon-1719818877864 {margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 20px;margin-left: 0px;}}@media (max-width: 767px) {#sppb-addon-1719818877864 {margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 10px;margin-left: 0px;}}#sppb-addon-1719818877864 img{}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}

Somministrare al proprio cane e/o gatto alimenti utilizzati abitualmente dagli essere umani è un comportamento frequente. Nella maggior parte dei casi questo fatto non porta a particolari conseguenze, ma può essere un grave errore di superficialità pensare che quello che fa bene o piace all’essere umano abbia il medesimo effetto nei nostri Pet. Ci sono numerosi esempi di alimenti che inducono danni e patologie anche gravi nel cane e nel gatto. Tra questi annoveriamo ad esempio: il cioccolato, le cipolle, l’aglio, l’avogado, l’uvetta e le noci di macadamia. Per alcuni di questi non sono noti i meccanismi fisiopatologici ma solo gli effetti negativi. Inoltre non sempre i segni clinici indotti si manifestano entro poche ore dall’ingestione, ma possono richiedere settimane o mesi di accumulo per portare ai sintomi clinici. Ad esempio l’ingestione cronica di cipolla può indurre anemia grave e la cipolla può portare a questa conseguenza anche nella forma di ingrediente di omogenizzati di carne o pesce. La teobromina contenuta nel cioccolato invece se assunta in quantità sufficienti può indurre, in tempi brevi, segni clinici neurologici potenzialmente fatali. Insomma l’atteggiamento corretto ogni qual volta si decida di gratificare il proprio animale con alimenti dedicati all’alimentazione umana, per quanto sfiziosi, pregiati e costosi, è chiedere informazioni al proprio veterinario.“DVM, Citologia apparato gastroenterico e respiratorio, Endoscopia, Malattie Respiratorie, Gastroenterologia".Dr. Enrico BotteroAutore #sppb-addon-1719818877863 { box-shadow: 0 0 0 0 #ffffff; margin:0px 0px 30px 0px;} @media (min-width: 768px) and (max-width: 991px) {#sppb-addon-1719818877863 {margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 20px;margin-left: 0px;}}@media (max-width: 767px) {#sppb-addon-1719818877863 {margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 10px;margin-left: 0px;}}#sppb-addon-1719818877863 img{}#sppb-addon-1719818877864 { box-shadow: 0 0 0 0 #ffffff; margin:0px 0px 30px 0px;} @media (min-width: 768px) and (max-width: 991px) {#sppb-addon-1719818877864 {margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 20px;margin-left: 0px;}}@media (max-width: 767px) {#sppb-addon-1719818877864 {margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 10px;margin-left: 0px;}}#sppb-addon-1719818877864 img{}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}

Spesso i proprietari si recano dal veterinario di fiducia a causa del cattivo alito del proprio animale da compagnia. Un odore poco piacevole, che può incrinare il rapporto tra proprietari e animali d’affezione così come succede tra esseri umani. Questo cattivo odore, la maggior parte delle volte, non è dovuto a reali situazioni patologiche ma a un normale processo di putrefazione che coinvolge la placca dentale, quella sostanza appiccicosa ed opalescente che si deposita sulle superfici dei denti e che dovrebbe essere rimossa con gentilezza con l’uso di spazzolini morbidi. Qui vogliamo ricordare quelle situazioni che invece quelle condizioni patologiche che si accompagnano ad alitosi. La lista delle possibili cause è lunga e richiede giustamente un consulto con il proprio medico veterinario di fiducia. Spesso il problema è dentro la bocca, associata a malattia orofaringea. I gatti e i cani di piccola taglia hanno una predisposizione a un aumentato rischio di alitosi a causa delle malattie periodontali. La causa è una crescita batterica sotto l’orletto gengivale nella tasca periodontale, un processo patologico chiamato gengivite/periodontite. La gengivite è una fase iniziale, spesso associata a quello che chiamiamo tartaro. L’infezione della gengiva inizia dalla placca batterica ed è una fase reversibile se approcciata correttamente con una profilassi appropriata e successive cure preventive a casa. La periodontite è una fase successiva del processo patologico che coinvolge il legamento periodontale e l’osso alveolare, cioè le strutture che supportano il dente. I microrganismi coinvolti sollecitano una risposta immunitaria dell’organismo con la conseguente progressione della malattia. I pazienti richiedono un attento esame di tutto il cavo orale e questa procedura spesso richiede una sedazione o anestesia. Questi pazienti dovrebbero essere sottoposti a preliminari esami di laboratorio per escludere malattie metaboliche prima di eseguire una appropriata terapia dentale professionale. Altre cause orali di alitosi possono essere ulcere del cavo orale (es la calicivirosi del gattino o il granuloma eosinofilico), corpi estranei, neoplasie. Un esame attento valuterà anche la presenza di infezioni delle pieghe cutanee vicino la bocca come per esempio nei brachicefali. Altra causa di alitosi può essere il cattivo odore dell’aria che passa attraverso il naso o apparato respiratorio. Infezioni rino-faringee (riniti, sinusiti, corpi estranei, faringiti, neoplasie), malattie polmonari (polmoniti, corpi estranei inalati, bronchiectasia, ascessi polmonari) saranno associati a altri sintomi respiratori utili a inquadrarne la localizzazione. Tra le malattie metaboliche l'alito cattivo può essere espressione di una patologia epatica avanzata ed in questo caso l’alito assume un odore simile al pesce (alitosi ammoniacale) o insufficienza renale (quando ricorda quello dell’urina); più gradevoli sono le esalazioni fruttate della chetoacidosi diabetica. L’alitosi non è il principale segno clinico di patologie dell’apparato gastrointestinale ma spesso si accompagna a queste. Ad esempio ricordiamo il megaesofago, disordine caratterizzato da dilatazione dell’organo e ridotta capacità di trasportare l’alimento dalla bocca allo stomaco, l’ostruzione esofagea da corpo estraneo, l’ulcera gastrica, l’ostruzione prossimale del piccolo intestino associata alla presenza di vomito, le parassitosi intestinali, il malassorbimento. A seguito di un attento esame clinico il medico veterinario valuterà con il proprietario gli opportuni test diagnostici per arrivare a una diagnosi e quindi a una corretta terapia. “DVM, PhD, Diploma Master Universitario II livello in Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva, consulente nutrizionale (Clinical Nutrition).".Dr. Giuseppe FebbraioAutore #sppb-addon-1719818877863 { box-shadow: 0 0 0 0 #ffffff; margin:0px 0px 30px 0px;} @media (min-width: 768px) and (max-width: 991px) {#sppb-addon-1719818877863 {margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 20px;margin-left: 0px;}}@media (max-width: 767px) {#sppb-addon-1719818877863 {margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 10px;margin-left: 0px;}}#sppb-addon-1719818877863 img{}#sppb-addon-1719818877864 { box-shadow: 0 0 0 0 #ffffff; margin:0px 0px 30px 0px;} @media (min-width: 768px) and (max-width: 991px) {#sppb-addon-1719818877864 {margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 20px;margin-left: 0px;}}@media (max-width: 767px) {#sppb-addon-1719818877864 {margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 10px;margin-left: 0px;}}#sppb-addon-1719818877864 img{}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}