L’ esame citologico e istologico sono essenziali per la formulazione od esclusione di una diagnosi in molti ambiti della medicina umana e veterinaria. Sempre più frequentemente il Medico Veterinario ricorre ad una biopsia citologica e/o istologica per confermare o escludere un determinato processo patologico a carico di un organo o di un tessuto (ad esempio il fegato, la cute, l’osso, ecc.). Perchè il Medico Veterinario deciderà di eseguire una Biopsia per Citologia o Istologia? Esame citologico o istologico, nel cane, gatto o cavallo, vengono eseguiti sempre più frequente in ambito Veterinario in quanto permettono, di effettuare una diagnosi accurata o di escludere altre patologie: questo step è essenziale per poter giungere ad una diagnosi definitiva, che a sua volta è determinante per indirizzare le scelte terapeutiche e i controlli successivi. Sulla base dei sintomi, degli esami di laboratorio e delle lesioni evidenziate, il medico Veterinario valuterà se eseguire un prelievo bioptico (biopsia) per esame citologico o Istologico. Cosa si intende per esame citologico? L’esame citologico (ovvero uno studio microscopico delle cellule presenti in un campione) viene effettuato su campioni costituiti da cellule prelevate solitamente mediante Ago Aspirato (biopsia con ago-fine), depositate su un vetrino, delicatamente strisciate e lasciate essiccare all’aria o con altri metodi di fissazione chimica. Come si effettua il prelievo per esame citologico? Diverse tecniche possono essere utilizzate. La tecnica più diffusa ed efficace è rappresentata dall’ ago spirato. In alcuni casi si ricorre invece a prelievi per scarificazione o spazzolamento del tessuto o utilizzo di tamponi (es. in vagina, congiuntiva, cute, ecc). L’agoaspirato (biopsia con ago-fine ) permette di ottenere campioni da organi superficiali come la cute (es noduli, molto comuni nei cani e nei gatti) o profondi/interni quali il fegato, la milza, la prostata, i polmoni e così via. Esempio di Ago-Biopsia con Ago fine (Ago Aspirato) Fig. 1 (sinistra) - Ago aspirato.Si localizza il nodulo/lesione, si inserisce l’ago e si fanno movimenti di aspirazione cercando di variare la direzione dell’ago per ottenere un campione il più abbondante possibile. Quando si vedrà penetrare il materiale nell’ ago si rilascia lo stantuffo, si estrae l’ ago e il materiale prelevato viene poi distribuito su in vetrino, strisciato e successivamente colorato con specifici kit per la citologia, quindi osservato al microscopio da un Medico Veterinario esperto in questo settore diagnostico. Fig. 2 (destra) - Cellule di Linfondo.Esempio di campione per esame citologico. Il campione è costituito da cellule distribuite singolarmente che analizzate nel dettaglio permettono di emettere una diagnosi o escluderne altre potenziali. Ago-Aspirato (Ago-biopsia) è un esame doloroso? Pericoloso? Si tratta di una tecnica semplice, ben conosciuta dal Medico Veterinario e ben tollerata dai cani e anche dai gatti. L’ago-biopsia con ago fine (Ago-Aspirato) è di rapida esecuzione, non richiede sedazione tranne in casi particolari, nella stragrande maggioranza dei casi è indolore e senza complicanze, anche in caso di prelievi per Ago-Aspirato di organi profondi/interni. Ago-Aspirato è Sempre Diagnostico? La Biopsia per Citologia, nel cane e gatto, sebbene abbia una elevata potenzialità, non è sempre diagnostica in quanto, indipendentemente dalla tecnica ed esperienza del Medico Veterinario che esegue il campionamento, i prelievi potrebbero non contenere un numero sufficiente di cellule per formulare una diagnosi citologica definitiva. Nel caso in cui un campione citologico non fosse diagnostico, si può ripetere l’ Ago-Aspirato-Biopsia con Ago Fine, trattandosi di una procedura semplice, oppure ricorrere alla Biopsia per esame Istologico che invece è un po’ più invasiva, indaginosa e costosa. Biopsia per esame istopatologico: che cos’è? La biopsia per istologia a differenza dell’ Ago-Biopsia per esame citologico, consiste nel prelievo, da parte del Medico Veterinario, di una porzione di tessuto (sia in cani, gatti che in altre specie) che verrà inviato in adeguato liquido di conservazione al laboratorio di referenza, dove verrà opportunamente processata per essere letta al microscopio da un patologo Veterinario specializzato. Biopsia per esame istologico: come si esegue? Diverse tecniche di prelievo possono essere utilizzate in base al tessuto da prelevare e alle indicazioni cliniche. L’ago biopsia tramite un ago di grosse dimensioni e calibro, può trattenere un frammento di tessuto (ad esempio dal fegato). Per “Biopsia escissionale” si intende un prelievo chirurgico in cui si rimuove completamente il nodulo, neoformazione, tessuto o organo sospetto (ad esempio un intero linfonodo). Per “Biopsia incisionale” si intende un prelievo spesso ottenuto con bisturi specifici (punch per biopsia o bisturi chirurgici) di piccole dimensioni (4-6 mm di diametro ad esempio per i “punch” cutanei) , utilizzati soprattutto dal medico Veterinario per effettuare biopsie cutanee nei cani gatti o altre specie. Quali controindicazioni alla biopsia per istologia? In base al tessuto da prelevare il Medico Veterinario valuterà se eseguire sedazione o anestesia oppure possa essere sufficiente una anestesia locale. Nei cani è possibile eseguire biopsia cutanea in anestesia locale in soggetti collaborativo in aree facilmente accessibili ovvero anestesia generale per distretti più complicati; la biopsia per istologia in un gatto richiederà quasi sempre una sedazione/anestesia, in quanto trattasi di una specie molto meno maneggevole del cane; vengono poi applicati solitamente dei punti di sutura che andranno rimossi; le biopsie da organi profondi possono richiedere il ricovero giornaliero. L’esame istologico è sempre diagnostico? Premesso che nessun esame di per sé è in grado di offrire la diagnosi di una malattia sempre e con assoluta certezza, l’esame istologico rappresenta per il Medico Veterinario il mezzo più diretto e accurato, seppure un po’ invasivo, per arrivare alla diagnosi di determinate patologie neoplastiche, degenerative, infiammatorie e così via. Sulle biopsie effettuate si possono inoltre effettuare indagini molto approfondite (es: colorazioni immunistochimiche, analisi genetiche/molecolari etc.) che nella stragrande maggioranza dei casi permettono di avere una diagnosi definitiva e molto accurata. In Medicina Veterinaria l’impiego di Biopsia con Ago Fine (Ago-Aspirato) o di Biopsia per esame istologico sono sempre più diffuse, possono essere effettuate in tutte le specie animali ( cani ,gatti ,Cavalli, Bovini, animali esotici, volatili etc), sono di facile e sicura esecuzione, non richidono da parte del medico Veterinario attrezzature particolari e rappresentano il metodo più rapido ed economico per definire l’ origine di una patologia neoplastica, infiammatoria o di altra derivazione. “Med. Vet; MS Ematologia di Laboratorio (SIMEL); Esperto Mylav”Dr. Carlo PorettiAutore #sppb-addon-1719818877863 { box-shadow: 0 0 0 0 #ffffff; margin:0px 0px 30px 0px;} @media (min-width: 768px) and (max-width: 991px) {#sppb-addon-1719818877863 {margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 20px;margin-left: 0px;}}@media (max-width: 767px) {#sppb-addon-1719818877863 {margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 10px;margin-left: 0px;}}#sppb-addon-1719818877863 img{}#sppb-addon-1719818877864 { box-shadow: 0 0 0 0 #ffffff; margin:0px 0px 30px 0px;} @media (min-width: 768px) and (max-width: 991px) {#sppb-addon-1719818877864 {margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 20px;margin-left: 0px;}}@media (max-width: 767px) {#sppb-addon-1719818877864 {margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 10px;margin-left: 0px;}}#sppb-addon-1719818877864 img{}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}

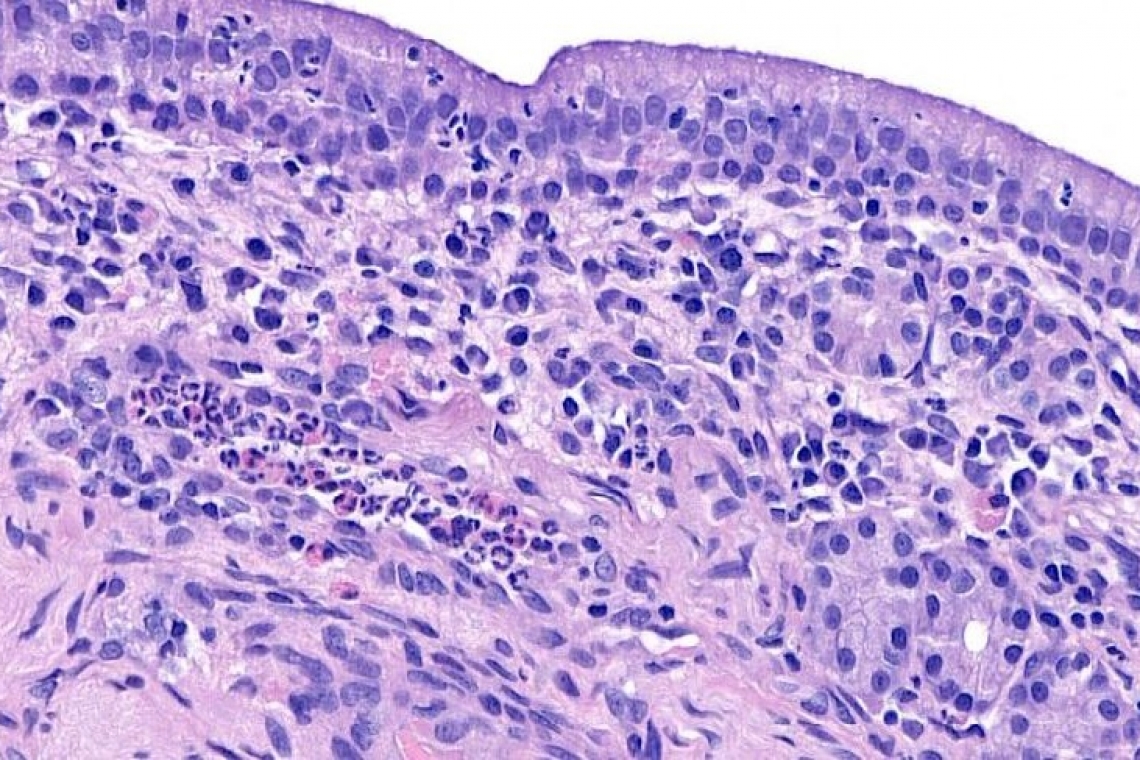

Che cos’è l'esame istologico in medicina veterinaria? L’esame istologico è uno strumento diagnostico che prevede l’analisi di un campione di tessuto ad opera di un medico veterinario esperto e/o specializzato in anatomia patologica veterinaria. Il campione esaminato viene visualizzato al microscopio o su uno schermo. In questi ultimi anni infatti si stanno diffondendo sistemi di scansione che trasformano l’immagine del microscopio in un file digitale visualizzabile tramite un computer. A cosa serve? L’esame istologico ha l’obiettivo di fornire la diagnosi della patologia nel campione esaminato. L’istopatologo che esamina il preparato istologico produce un referto da fornire al medico veterinario. Il referto include la diagnosi ma anche altre informazioni, per orientare la gestione clinica del paziente in base alla patologia diagnosticata: terapia, monitoraggi, ulteriori accertamenti diagnostici necessari. Su che tessuti può essere eseguito? L’esame istologico si può eseguire su qualsiasi tipologia di tessuto: dal nodulo asportato dalla cute al campione bioptico millimetrico prelevato da un organo interno o una cavità corporea (come quella nasale). Cosa contiene il referto Oltre alla diagnosi, il referto contiene una descrizione del quadro microscopico osservato dall’istopatologo. Nella descrizione sono presenti molte informazioni, alcune delle quali di particolare importanza in funzione del processo patologico/tipo di campionamento. In caso di asportazione completa di una lesione, un elemento particolarmente rilevante è la valutazione dei margini di escissione. In caso di neoplasia informazioni su parametri morfologici e/o sul grado di proliferazione cellulare (numero di mitosi/conta mitotica/indice mitotico) possono avere rilevanza nel definire la prognosi. Tempi di lavorazione del campione e refertazione Il tempo che intercorre tra il campionamento all’ottenimento del referto è variabile. Da un minimo di 2-3 giorni fino a qualche settimana.La tempistica può variare in funzione di vari fattori: 1) fattori logistici: tempo che intercorre dal campionamento al conferimento al laboratorio; 2) fattori tecnici: tempo di fissazione di campioni, necessità di decalcificare campioni che contengono tessuto osseo; necessità di eseguire maggiori sezioni e campionamenti per lesioni di complessa valutazione; 3) “complessità” del caso clinico che può richiedere maggior tempo di osservazione, consulto con altri patologi, ricerca bibliografica. Limiti dell’esame istopatologico Come tutti le tecniche diagnostiche l’esame istopatologico ha grandi potenzialità e vantaggi, ma anche limiti che possono dipendere da fattori tecnico-strumentali (tipo e qualità del campionamento) o fattori biologici (tipo di tessuto, tipo di processo patologico). Scarsa fissazione e autolisi I campioni di tessuto che sono destinati all’esame istopatologico saranno posti in un apposito liquido “fissante” che ha la funzione di evitare al tessuto di colliquarsi o seccarsi. Infatti un campione non adeguatamente “fissato" può non essere valutabile e quindi non essere utile per diagnosi. Quantità La quantità di tessuto esaminato può influire sulla qualità della diagnosi. E’ abbastanza intuitivo comprendere che, l’esame di campioni tissutali di dimensioni molto piccole potrebbero non contenere sufficienti informazioni per arrivare alla diagnosi definitiva. Allo stesso tempo i campionamenti bioptici microscopici hanno il grande vantaggio di consentire il raggiungimento dell’organo da campionare con procedure mini-invasive. Fig. 1 - Emangioma cutaneo Diagnosi “non definitiva” Può capitare, non raramente, che la diagnosi riportata nel referto non identifichi in maniera definitiva ed univoca un preciso processo o entità patologici.Questo può essere causato da vari motivi: viene esaminata un certo tipo di neoplasia ma questa può avere aspetti microscopici similari e sovrapponibili ad altre neoplasie e quindi non è possibile definire precisamente di che neoplasia si tratti. alcuni tessuti tumorali possono essere molto simili nella loro variante benigna e maligna, pertanto può non essere possibile discriminare il grado di malignità della lesione. si identifica un processo infiammatorio ma non se ne visualizza/identifica la causa. si esamina un campione parziale della lesione e questo non contiene tutte le alterazioni che permettono di formulare una diagnosi definitiva o contiene alterazioni aspecifiche che sono comuni a processi patologici di varia natura. più processi possono essere comporaneamente presenti e questo complica la valutazione. Inoltre un processo potrebbe “oscurare” l’altro. Esami addizionali L’esame istologico è uno strumento che si inserisce nell’algoritmo diagnostico del medico veterinario curante e che quindi lo integra con i tutti i dati clinici per procedere con la gestione del paziente. L’esame istologico può non fornire una diagnosi completa e l’istopatologo potrebbe suggerire degli esami addizionali da eseguire sul campione già inviato (per esempio indagine istochimica, immunoistochimica, o di biologia molecolare) o su un nuovo campione (per esempio tamponi o biologia molecolare per identificare agenti infettivi) per approfondire e definire la diagnosi. Fig. 2 - MastocitomaIn copertina: esame istologico di mucosa nasale: riniteTutte immagini sono gentilmente concesse dall'Autore“DVM, PhD in Veterinary Science, Diplomata ECVP, EBVS® - European Specialist in Veterinary Pathology (Istologia Generale, Patologia Urinaria, Patologia Ossea, Patologia del Cavo Orale)”Dr.ssa Silvia BenaliAutore #sppb-addon-1719818877863 { box-shadow: 0 0 0 0 #ffffff; margin:0px 0px 30px 0px;} @media (min-width: 768px) and (max-width: 991px) {#sppb-addon-1719818877863 {margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 20px;margin-left: 0px;}}@media (max-width: 767px) {#sppb-addon-1719818877863 {margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 10px;margin-left: 0px;}}#sppb-addon-1719818877863 img{}#sppb-addon-1719818877864 { box-shadow: 0 0 0 0 #ffffff; margin:0px 0px 30px 0px;} @media (min-width: 768px) and (max-width: 991px) {#sppb-addon-1719818877864 {margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 20px;margin-left: 0px;}}@media (max-width: 767px) {#sppb-addon-1719818877864 {margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 10px;margin-left: 0px;}}#sppb-addon-1719818877864 img{}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}

TEST GENETICI NEL CANE: COSA SONO ED A COSA SERVONO I test genetici sono strumenti utilizzati al fine di “leggere” particolari sequenze di DNA chiamate geni, per valutare la presenza di modifiche del codice genetico, chiamate mutazioni, che possono in certi casi provocare la manifestazione di malattie genetiche anche invalidanti. Queste mutazioni sono ereditate dai genitori ma non necessariamente la loro presenza indica che un soggetto possa sviluppare una malattia ed a questo proposito intervengono i test genetici, che hanno un duplice effetto ovvero valutare la presenza di mutazioni rischiose, per provare ad avere il miglior approccio terapeutico possibile al fine di alleviare i sintomi della malattia ma anche indirizzare i proprietari a scegliere con consapevolezza eventuali accoppiamenti per evitare che la futura prole possa sviluppare patologie genetiche.COME AGISCONO LE MUTAZIONI DELETERIE Come scritto poc'anzi, le mutazioni sono modifiche del codice genetico che in certi casi possono provocare l’insorgenza di malattie, anche gravi ed invalidanti. Dovete pensare ad un organismo vivente come ad una fabbrica. Questa sarà a sua volta suddivida in reparti (produzione, amministrazione, etc..) ed in ciascuno di essi lavoreranno degli operai, gestiti da dei capi reparto. Tutti insieme mantengono in opera la fabbrica. In queste fabbriche (gli esseri viventi), ogni reparto è un distretto corporeo (i vari organi ed apparati) con gli operai (le cellule) che a loro volta sono gestiti dai capi reparto (i geni). Se i capi reparto (i geni) sbagliano a dare dei comandi, gli operai (le cellule) non saranno in grado di gestire i reparti (i vari organi), creando grossi problemi alla fabbrica, che nel caso degli esseri viventi si traduce con la manifestazione della malattia genetica.COSA SONO I TEST GENETICI PER IL CANE? In generale, un test genetico consiste nel “leggere” la sequenza di DNA che costituisce il codice genetico, per osservare se sono presenti delle modifiche, le mutazioni già discusse. Queste variazioni rendono i geni meno efficaci nel gestire il loro compito ed innescano tutta una serie di sintomi che portano alla manifestazione della patologia genetica. Negli anni le Scienze Veterinarie hanno fatto notevoli passi avanti in tutti i settori, tra cui la genetica.Numerose malattie sono state individuate e correlate a specifiche mutazioni genetiche. Alcune di queste possono essere specifiche per una determinata razza, come ad esempio quella del cistoadenocarcinoma renale nel pastore tedesco, oppure identificate in più razze, come alcune malattie neurodegenerative (un esempio è l’atassia cerebellare).È probabile che nel tempo patologie genetiche associate ad una o poche razze, saranno identificate in un numero sempre maggiore di esse, rendendo questi test sempre più utili nell’eliminare le mutazioni deleterie dalla popolazione canina.QUALI PROBLEMATICHE E PATOLOGIE INDIVIDUANO? Le malattie indotte dalle mutazioni genetiche possono interessare diversi distretti corporei e possono riguardare ad esempio difetti nella coagulazione, come l’emofilia A nel pastore tedesco e la malattia von Willebrand, le malattie metaboliche ed endocrine come la mucopolisaccaridosi e la deficienza di fosfofruttochinasi, ma anche le oculopatie di cui esistono numerosi esempi, tra cui la prcd-PRA, riscontrata in numerose razze canine. Molto importante è la valutazione dei sintomi da parte del Veterinario, così da scegliere il test più appropriato per impostare la terapia più appropriata in caso di presenza di mutazione.PERCHE’ E’ UTILE EFFETTUARE UN TEST GENETICO AL PROPRIO CANE? In certi casi un test genetico potrebbe risultare vitale, soprattutto in certe razze dove alcune mutazioni sono particolarmente frequenti.Per esempio, nel border collie (ma anche diverse altre razze) una terapia farmacologica o antiparassitaria con determinati farmaci potrebbe essere addirittura più dannosa dell’infezione/infestazione stessa. Questo perché è stato dimostrato che la mutazione nel gene MDR1 provoca l’accumulo di alcune categorie di farmaci nel sistema nervoso inducendo reazioni pericolose per la vita del paziente, tra cui reazioni epilettiche. In questo caso il test genetico diventa un utile strumento di prevenzione, ma come già evidenziato, anche l’opportunità di avere una diagnosi precoce in assenza o presenza dei primi sintomi, potrebbe migliorare l’aspettativa di vita del nostro cane.Quindi, uno screening per le più frequenti patologie genetiche per una determinata razza, fatta anche sui cuccioli potrebbe già far emergere eventuali futuri problemi in età adulta e quindi porsi nelle condizioni di agire immediatamente nel momento in cui dovessero manifestarsi i primi segni clinici.I TEST GENETICI POSSONO ESSERE FATTI SOLO AI CANI DI RAZZA? Gli studi per individuare ed associare le mutazioni genetiche alle patologie, sono stati effettuati soprattutto sui cani di razza, che sono sottoposti a criteri di selezione più rigidi al fine di mantenerne gli standard.Questa selezione ha provocato la riduzione della “diversità genetica” (quello che ci rende diversi gli uni dagli altri), rendendo più frequenti le mutazioni e quindi le malattie.Tuttavia, anche i meticci possono manifestare delle patologie genetiche, ma con una frequenza inferiore perché la loro popolazione è geneticamente più variegata e di conseguenza, la possibilità che mutazioni deleterie possano indurre malattie si riduce.Quindi, si, entro certi limiti (e non per tutte le malattie conosciute) anche in questi cani è possibile effettuare test genetici, ma il tutto deve essere sempre valutato dal Medico Veterinario sulla base delle condizioni di salute del cane e di quello che si conosce al momento su una determinata patologia.QUANDO RICHIEDERE AL MEDICO VETERINARIO UN TEST GENETICO PER IL PROPRIO CANE ? I test genetici sono sempre utili come screening pre-accoppiamento, scongiurando così che mutazioni deleterie possano passare ai cuccioli. Questo è un aspetto molto importante, che migliorerebbe di parecchio la salute dei nostri cani di generazione in generazione, riducendo notevolmente i rischi per la loro salute. I test genetici possono risultare fondamentali anche quando si vuole in qualche modo “prevedere” se il proprio cane possa sviluppare o meno una malattia tra le più frequenti per quella la razza. Naturalmente, il risultato deve essere interpretato dal Medico Veterinario, che in base allo stato di salute del proprio paziente interverrà nel modo più consono, garantendogli il miglior benessere possibile. “DVM, PhD, Responsabile settori Biologia Molecolare e Genetica - Esperto MYLAV”Dr. Michele MarinoAutore #sppb-addon-1719818877863 { box-shadow: 0 0 0 0 #ffffff; margin:0px 0px 30px 0px;} @media (min-width: 768px) and (max-width: 991px) {#sppb-addon-1719818877863 {margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 20px;margin-left: 0px;}}@media (max-width: 767px) {#sppb-addon-1719818877863 {margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 10px;margin-left: 0px;}}#sppb-addon-1719818877863 img{}#sppb-addon-1719818877864 { box-shadow: 0 0 0 0 #ffffff; margin:0px 0px 30px 0px;} @media (min-width: 768px) and (max-width: 991px) {#sppb-addon-1719818877864 {margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 20px;margin-left: 0px;}}@media (max-width: 767px) {#sppb-addon-1719818877864 {margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 10px;margin-left: 0px;}}#sppb-addon-1719818877864 img{}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}

Che cosa è l’emoperitoneo per rottura della milza nel cane ? Per emoperitoneo si intende l’accumulo anomalo di sangue nella cavità peritoneale che può essere determinato da diversi fattori, traumatici e non. Tra le cause non traumatiche, la causa più comune è la neoplasia. Quali sono le cause ed i fattori predisponenti di emoperitoneo da rottura della milza nel cane ? Normalmente risultano colpiti cani adulto-anziani. L' età media dei cani al momento della diagnosi è compresa tra 9 e 11 anni e, al momento, non è stata rilevata alcuna predilezione di sesso. Pastori Tedeschi, Labrador Retriever e Golden Retriever sono razze in cui sono state più frequentemente individuate alcune patologie spleniche (emangiosarcoma ed ematoma splenico) che causano emorragia addominale. Quali sono i principali sintomi clinici dell'emoperitoneo nel cane ? I sintomi clinici di emorragia addominale dipendono dalla gravità dell’emorragia e possono essere essere più o meno gravi causando nel cane da depressione ed abbattimento fino ad un grave shock. E’ anche possibile osservare diminuzione dell’appetito fino ad anoressia completa, addome di volume aumentato (appoggiando la mano sulla parete addominale ed eseguendo una lieve compressione si possono notare movimenti ondulatori della parete), dolore addominale, mucose pallide fino a bianche. In caso di qualunque di questi sintomi è indispensabile portare al più presto il proprio cane da un Veterinario. Come si diagnostica un versamento addominale emorragico nel cane ? Dopo la visita clinica, il veterinario potrà richiedere alcuni esami aggiuntivi come per esempio Radiografie addominali ed eventualmente toraciche, Ecografia addominale, esami Ematologici e se presente un versamento addominale potrà essere richiesto anche l’esame del liquido prelevato. Con questi esami il Medico Veterinario potrà confermare la diagnosi di emorragia addominale ed eventualmente diagnosticare la presenza di neoformazioni che interessano la milza o anche altri organi. E’ possibile sapere se la neoformazione è benigna o maligna prima dell’intervento? Purtroppo no. Diversi studi scientifici hanno cercato un metodo efficace per poter avere una diagnosi pre-operatoria attendibile (esami citologici, esami del versamento addominale, ecografia, Tomografia computerizzata), ma senza risultato. Tali esami diagnosticano molti falsi negativi, sottostimando la diagnosi di neoplasia. L' unico modo per avere la diagnosi di certezza è quella di far analizzare il pezzo anatomico rimosso chirurgicamente mediante esame istologico. Intervento chirurgico Per bloccare l’emorragia da rottura di milza nel cane, il Medico Veterinario potrà decidere di stabilizzare il paziente con terapia appropriata e procedere poi ad intervento chirurgico che ha lo scopo di bloccare l’emorragia, il che, molto spesso, prevedere l’asportazione di tutta la milza, soprattutto se è presente una massa. Durante la chirurgia, inoltre, il Veterinario potrà anche eseguire un controllo di tutti gli organi addominali ed effettuare delle biopsie diagnostiche se si riscontrano reperti anomali (esempio biopsie epatiche se si notano noduli sul fegato). Il cane può vivere senza milza, infatti le funzioni svolte dalla milza saranno sostituite da altri organi. Prognosi dell’emorragia addominale da rottura di milza nel cane La prognosi risulta correlata alla durata dell’emorragia, all’esito della chirurgia e dell’esame istologico. La prognosi potrà essere “favorevole” nel caso in cui la lesione splenica sia benigna o al contrario “riservata” (con tempi ridotti di sopravvivenza) in caso di tumori maligni ed in assenza di chemioterapia post operatoria. Nel caso in cui si dovesse trattare di un tumore maligno, si consiglia sempre un consulto con un veterinario oncologo, per poter discutere al meglio delle possibilità mediche correlate alla diagnosi istologica ed allo stadio della malattia in corso. Medicina preventiva La prevenzione della rottura di milza non traumatica può essere determinante per la sopravvivenza del proprio amico cane. In base alla razza ed età del cane il Medico Veterinario consiglierà lo screening periodico più adatto al fine di individuare ed eventualmente studiare le neoformazioni della milza (Rx, Ecografia, TC, citologia, biopsia) e poter quindi agire tempestivamente.Articolo redatto in collaborazione con la Dr.ssa Elisa Olivieri Medico Veterinario “DVM, Dipl. (ECVS) college europeo di chirurgia, GPcert in Endoscopia., GPCert in Cardiologia"Dr. Vincenzo MontinaroAutore #sppb-addon-1719818877863 { box-shadow: 0 0 0 0 #ffffff; margin:0px 0px 30px 0px;} @media (min-width: 768px) and (max-width: 991px) {#sppb-addon-1719818877863 {margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 20px;margin-left: 0px;}}@media (max-width: 767px) {#sppb-addon-1719818877863 {margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 10px;margin-left: 0px;}}#sppb-addon-1719818877863 img{}#sppb-addon-1719818877864 { box-shadow: 0 0 0 0 #ffffff; margin:0px 0px 30px 0px;} @media (min-width: 768px) and (max-width: 991px) {#sppb-addon-1719818877864 {margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 20px;margin-left: 0px;}}@media (max-width: 767px) {#sppb-addon-1719818877864 {margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 10px;margin-left: 0px;}}#sppb-addon-1719818877864 img{}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}

Cos’è la malattia renale cronica del gatto? La malattia renale cronica, anche nota con l’acronimo CKD (dall’Inglese chronic kidney disease) è la patologia più comunemente riscontrata nei gatti di età geriatrica. E’ causata dalla riduzione cronica (più di 3 mesi di durata) e persistente della funzionalità di uno o entrambi i reni. La malattia renale cronica ha un andamento progressivo e irreversibile. Non sempre il grado di perdita di funzionalità è proporzionato all’entità del danno strutturale del rene. Pertanto, è importante l’identificazione precoce della malattia per instaurare una corretta gestione terapeutica e rallentarne la progressione evitando eventuali ripercussioni generali. Cosa causa la malattia renale cronica del gatto? Non sempre è possibile risalire alla causa esatta della malattia renale cronica per cui la malattia viene definita come idiopatica. Tuttavia, diverse sono le possibili cause predisponenti a un danno renale e alla successiva insorgenza di fibrosi e infiammazione interstiziale con conseguente insorgenza di malattia renale cronica. Nel gatto queste includono infezioni batteriche delle vie urinarie alte (pielonefriti), infezioni da virus (come il FIV), ipertensione sistemica, eventi ischemici, assunzione di farmaci nefrotossici o ingestione di tossine, ostruzione delle vie urinarie da calcoli, accumulo di sostanza amiloide (amiloidosi renale), tumori renali ed infine anomalie congenite (come il rene policistico). Nonostante la presenza di una causa sottostante, spesso la diagnosi viene fatta tardivamente quando la malattia è già in uno stadio avanzato ma la causa scatenante non è più presente. Qual è la prevalenza della malattia renale cronica del gatto? Si stima che circa il 30-40% dei gatti di età superiore ai 10 anni sia affetto da malattia renale cronica.Diversi studi scientifici hanno riportato una predisposizione di razza per la malattia con Main Coon, Abissino, Blu di Russia, Burmese e Siamese soggetti a un rischio maggiore di sviluppare la malattia. Quali sono i sintomi tipici della malattia renale cronica del gatto? Negli stadi iniziali della malattia il gatto affetto da malattia renale cronica può essere del tutto asintomatico. Quando presenti i sintomi riportati sono diversi e includono: Aumento della sete e della urinazione (poliuria e polidipsia) Perdita di peso Appetito altalenante Sintomi gastrointestinali intermittenti (nausea, vomito, diarrea) Negli stadi avanzati o terminali ai sintomi sopracitati possono aggiungersi Anoressia (perdita dell’appetito) Letargia Alito uremico Ulcere orali e stomatiti Pallore delle mucose Come faccio sapere se il mio gatto ha la malattia renale cronica? La presenza di malattia renale cronica viene sospettata in presenza di sintomi compatibili in un gatto di età avanzata. Tuttavia, spesso la diagnosi viene fatta accidentalmente in corso di indagini diagnostiche preventive o effettuate prima di una anestesia generale o procedura elettiva (come ad esempio pulizia o estrazione dentali). Perchè sono importanti gli esami di laboratorio per la diagnosi di malattia renale cronica del gatto? La diagnosi di malattia renale cronica viene tipicamente emessa dopo aver riscontrato i segni di insufficienza renale negli esami di laboratorio su sangue ed urine. Le alterazioni di laboratorio indicative di insufficienza renale sono: Aumento dell'urea e creatinina sieriche Aumento della SDMA (che può insorgere anche con urea e creatinina normale) Urine poco concentrate (peso specifico urinario inferiore a 1.035) in associazione al rialzo della creatinina e/o SDMA. Inoltre le analisi di laboratorio possono mostrare anche alterazioni che insorgono come conseguenza dalla malattia renale stessa. Per gli esami ematici queste includono: Acidemia (riduzione del pH del sangue) Aumento del fosforo Diminuzione o aumento del calcio Diminuzione del potassio Anemia lieve-moderata non rigenerativa Per l’esame delle urine le alterazioni aggiuntive includono: Presenza o meno cellule infiammatorie o batteri Presenza di cilindri Accumulo di proteine (proteinuria) Perchè è importante l’esame ecografico in corso di malattia renale cronica? L'esame ecografico può rilevare alterazioni nella architettura di uno o entrambi i reni anche in assenza di alterazioni degli esami ematologici.I reni in corso di malattia renale cronica tendono a perdere la normale architettura. Uno dei primi segni di malattia renale cronica è la perdita della netta distinzione tra la corticale (regione più esterna) e la midollare (regione più interna) del rene solitamente facilmente distinguibili per via ecografica. (Fig. 1) In aggiunta le dimensioni dei reni possono ridursi e possono comparire alterazioni nella loro forma o mineralizzazioni del parenchima ed inoltre potrebbero essere visibile i segni della causa della malattia renale come la pielonefrite (con dilatazione dei bacinetti renali e reattività del grasso e presenza di liquido libero circostante i reni), la presenza di calcoli nei bacinetti renali, negli ureteri o in vescica o la presenza di cisti multiple (rene policistico) o neoformazioni indicative di tumori. Quanti stadi esistono di malattia renale cronica del gatto? Fondamentalmente esistono 4 stadi di gravità (in ordine crescente dall’1 al 4) così definiti dalla Società Internazionale di Interesse Renale (IRIS). Lo stadio viene determinato in base ai valori della creatinina sierica e della SDMA. Per ogni stadio esistono dei sottostadi determinati dalla presenza o meno di marker prognostici come l’aumento del fosforo ematico, l’accumulo di proteine nelle urine e l’ipertensione arteriosa. Ad ogni stadio corrisponde la probabilità o meno di presentare dei sintomi clinici e sviluppare complicazioni sistemiche oltre che una prognosi più o meno favorevole nel lungo termine. Quali sono le complicazioni della malattia renale cronica? La malattia renale cronica nel tempo può portare all’insorgenza di una serie di complicazioni anche al di fuori dell’apparato urinario che possono impattare negativamente la qualità di vita e la prognosi del gatto. Le complicazioni meglio descritte della malattia renale cronica nel gatto sono: l'anemia cronica non rigenerativa secondaria alla ridotta produzione dell’ormone “eritropoietina” dal rene malato (ormone responsabile della produzione di globuli rossi da parte del midollo osseo). L’anemia se molto grave può peggiorare la qualità di vita del gatto o comprometterne la sua sopravvivenza;l’alterazione dei meccanismi di escrezione e riassorbimento di sostanze tamponanti da parte del rene può portare alla eccessiva acidificazione del sangue (acidosi metabolica); un’altra conseguenza della malattia renale molto frequente è la comparsa di ipertensione arteriosa, che se grave e non trattata può provocare danni vascolari ai piccoli capillari di organi target come cervello, cuore e occhio. Fig.1 - Ecografia di un gatto con malattia renale cronica avanzata. Si noti la perdita della normale distinzione cortico-midollare (parentesi), l’aspetto irregolare del profilo renale e il lieve versamento perirenale (freccia).Qual è la prognosi della malattia renale cronica del gatto e perchè è importate la medicina preventiva ? La prognosi di un gatto con malattia renale cronica dipende fondamentalmente dallo stadio della malattia (peggiora all’aumentare dello stadio di gravità) e dalla comparsa di complicazioni secondarie alcune potenzialmente fatali se non riconosciute e gestite. Fondamentali saranno ai fini prognostici la tempestiva identificazione della malattia renale e delle sue complicazioni e la loro gestione terapeutica. In generale, la malattia renale cronica rappresenta la causa di morte in circa il 13% dei gatti di età superiore ai 15 anni ma se tenuta sotto controllo consente una buona qualità di vita anche nel lungo termine. Per questo motivo è importante chiedere al proprio veterinario di fiducia di eseguire check up preventivi periodici in modo da poter escludere o diagnosticare precocemente la malattia renale cronica del proprio gatto.“Med. Vet., Diplomato ACVIM, Diplomato ECVIM-CA, MRCVS, EBVS® - Specialist in Small Animal Internal Medicine”Dr. Fabio ProcoliAutore #sppb-addon-1719818877863 { box-shadow: 0 0 0 0 #ffffff; margin:0px 0px 30px 0px;} @media (min-width: 768px) and (max-width: 991px) {#sppb-addon-1719818877863 {margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 20px;margin-left: 0px;}}@media (max-width: 767px) {#sppb-addon-1719818877863 {margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 10px;margin-left: 0px;}}#sppb-addon-1719818877863 img{}#sppb-addon-1719818877864 { box-shadow: 0 0 0 0 #ffffff; margin:0px 0px 30px 0px;} @media (min-width: 768px) and (max-width: 991px) {#sppb-addon-1719818877864 {margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 20px;margin-left: 0px;}}@media (max-width: 767px) {#sppb-addon-1719818877864 {margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: 10px;margin-left: 0px;}}#sppb-addon-1719818877864 img{}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}.sp-page-builder .page-content #section-id-1719818877856{padding-top:30px;padding-right:0px;padding-bottom:30px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}#column-id-1719818877862{box-shadow:0 0 0 0 #fff;}